ISSN 1666-7948

Revista Electrónica de Ciencia y Educación

Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN

ISSN 1666-7948

Revista Electrónica de Ciencia y Educación

Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN

Sistemas vivos, semivivos y zombis

Luciana Laura Couso1, Pablo Esteban Rodríguez2, Ignacio Enrique Sánchez3

Grupo de análisis crítico de la biotecnología

1 Cátedra de Genética - Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires

2 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani - CONICET

3 Laboratorio de Fisiología Proteica, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, IQUIBICEN-CONICET

Este artículo corresponde a la primera parte de una serie.

Resumen

La observación intuitiva de la naturaleza distingue entre seres vivos y no vivos. Los seres vivos presentan con frecuencia propiedades llamativas como el tropismo, la homeostasis, la autorreparación, la evolución, el autoensamblado o el metabolismo. Dependiendo de en qué propiedades nos enfocamos, se pone en cuestión una frontera dura entre lo vivo y lo no vivo. Por ejemplo, podemos observar metabolismo en sistemas de biomoléculas sin células vivas y también organismos muertos capaces de procesar fuentes no biológicas de energía. Los virus no están vivos pero evolucionan. Moléculas derivadas de seres vivos como la tela de araña presentan formas apreciables de memoria, autorreparación y autoensamblado. También conocemos sistemas no biológicos como una vela encendida o un recipiente con parafina y partículas de grafito, que al disipar energía dan lugar a estructuras dinámicas y complejas capaces de autorrepararse. En ocasiones, la práctica de la biología da cuenta de la dificultad de separar lo vivo y lo no vivo. Este es el caso del debate sobre si los virus son seres vivos, las definiciones amplias de vida usadas en astrobiología o las investigaciones sobre abiogénesis. Otras veces la biología se centra en ciertas propiedades de lo vivo a tal punto que deja de preguntar por otras o por el conjunto, tomando a algunos seres vivos como menos de lo que son. Parecería recomendable explorar metódicamente todas las propiedades relacionadas con lo vivo para todos los sistemas vivos. Dejar así que los sistemas nos muestren cuán vivos o no vivos están y que guíen nuestras preguntas.

Palabras clave: vida, reduccionismo, vitalismo, materialismo, sistemas disipativos

Living, half-alive and zombie systems

Summary

Intuitive observation of nature discriminates between living and non-living beings. Living beings often present striking properties such as tropism, homeostasis, self-repair, evolution, self-assembly or metabolism. Depending on which properties we focus on, a hard limit between life and non-life comes into question. For example, we can observe metabolism in biomolecular systems devoid of living cells, and dead organisms able to process non-biological sources of energy. Viruses are not alive, yet evolve. Molecules derived from living beings such as spider silk present considerable degrees of memory, self-repair and self-assembly. We also know energy-dissipating non-living systems such as a lit candle or a beaker with paraffin and graphite particles, that give rise to dynamic and complex structures capable of self-repair. Sometimes, the practice of biology accounts for the difficulty of discriminating the living from the non-living.That is the case of the debate on whether viruses are alive, inclusive definitions of life used in astrobiology or abiogenesis research. Some other times, biology focuses on certain properties of living matter, to a point that it stops making questions about other properties or the whole, thereby taking some living beings for less than they actually are. It would seem advisable to explore methodically all properties linked to life, for all living systems. To let systems show us how alive or non-alive they are, and to let them guide our questioning.

Keywords: life, reductionism, vitalism, materialism, dissipative systems

Seres vivos y sus propiedades

La observación intuitiva de la naturaleza puede llevar a distinguir a los seres vivos, entidades que nacen, crecen, se reproducen y mueren, de los seres inertes, que no hacen ninguna de las cosas anteriores. El nacimiento, crecimiento y reproducción de los seres vivos requiere la asimilación de materia y energía del entorno, un conjunto de procesos que llamamos metabolismo. La energía se disipa de manera controlada y la materia se transforma a través de procesos metabólicos. Esta transformación puede dar origen a nuevas moléculas biológicas y eventualmente a nuevos seres vivos. Los procesos metabólicos ocurren en tiempo y forma gracias a moléculas catalizadoras llamadas enzimas, que cambian la velocidad de una reacción química sin modificarse ellas mismas en la reacción. El metabolismo, que combina disipación y catálisis, se suele considerar una propiedad distintiva de la vida. Esto es tanto por las moléculas que produce como en las transformaciones que tienen lugar.

La reproducción puede entenderse como un proceso de autocatálisis, en el que uno o más seres vivos catalizan las reacciones de síntesis de otro individuo de la misma especie. La acción reproductiva individual multiplicada en el conjunto de una población específica produce nuevos individuos que conforman la siguiente generación. Estos nuevos individuos poseen una configuración similar a aquellos que les dieron origen. Sin embargo, los procesos biológicos no son perfectos y un pequeño cambio en alguno o algunos de los elementos del material genético de la descendencia podría ser el inicio de un proceso evolutivo. Un proceso que significa cambio entre generaciones en la estructura genética de una población.

A lo largo de su vida, los seres vivos enfrentan distintas condiciones del ambiente biótico y abiótico en que se encuentran inmersos. Ante ellas, son capaces de mantener un cierto funcionamiento (fisiología) y estado interno (homeostasis), autorreparándose si es necesario. También pueden en muchos casos cambiar su estructura para alcanzar una configuración más ajustada (plasticidad), aprender de los cambios (entrenamiento, aclimatación), recordarlos (memoria), transmitir a otros individuos su representación interna del mundo (comunicación, lenguaje), y moverse hacia lugares con condiciones favorables, según el caso con más nutrientes, temperatura más adecuada, o menos sustancias tóxicas (tropismo). Tanto metabolismo como homeostasis pueden entenderse como el producto de la autoorganización, en la que el autoensamblado de componentes simples en estructuras más complejas da lugar a patrones complejos que surgen de manera no obvia en el nivel de organización superior.

Podemos aplicar esta misma lógica infraindividual en la cual el autoensamblado de componentes simples forman estructuras más complejas a escala supraindividual. Los individuos de una misma población específica comparten tiempo y espacio y se relacionan entre sí. Establecen vínculos. Se organizan, se dividen las tareas, se comunican, comparten información, se cuidan, compiten, generan lazos afectivos. Este conjunto de individuos a su vez comparte tiempo y espacio con individuos de otras poblaciones específicas. Algunas son una fuente de alimento, otras son patógenos y otras son socias, parte de un consorcio defensivo [1]. Establecer interacciones dentro y entre grupos de organismos situados en tiempo y espacio también es característico de los seres vivos. Los individuos de una población también modifican su ambiente biótico y abiótico, que a su vez interactúa con otras poblaciones y las modifica, y así sucesivamente.

Figura 1: No videntes examinando un elefante, por Hanabusa Itchō..

Estas y otras características de lo vivo son la consecuencia de formular distintas preguntas acerca del mismo fenómeno complejo. Por lo tanto, podríamos seguir añadiendo características propias de lo vivo de manera indefinida. Como muestra la fábula de los no videntes y el elefante (Figura 1), nuestra idea de un elefante que no vemos depende fuertemente de qué partes del animal examinamos. De manera similar, nuestra imagen mental acerca de un fenómeno complejo como la vida dependerá fuertemente de las preguntas que decidamos hacer. Cómo ir de las características de lo vivo a una definición de vida que nos resulte consistente con nuestra intuición ha sido objeto de debate en la filosofía occidental desde sus inicios. Hay quien postula que los seres vivos poseen un principio, aliento, fuerza, alma o chispa vital que por definición la materia viva no posee. Nos resulta difícil elaborar a partir de esta definición, que parece requerir elementos por fuera de la materia (viva o no viva). De la vereda de enfrente, la continuidad entre el mundo inorgánico y el orgánico es otro concepto antiguo ya incluido en la alquimia. Hoy la ciencia dominante propone que tanto seres vivos como inertes están constituidos por los mismos átomos, y que las diferencias que observamos tienen que ver con los distintos modos de organización. El concepto de autopoiesis de Humberto Maturana [2] define la relación entre vida y organización de la siguiente manera: una máquina autopoiética es un sistema homeostático con una organización propia, que es de hecho la variable fundamental que se mantiene constante, es decir, una máquina que se tiene a sí misma como producto de su propia función. Tomando este punto de vista, veamos cómo algunos desarrollos científicos ponen en cuestión una frontera dura entre lo vivo y lo no vivo.

Sistemas zombis: Procesos biológicos a partir de energía de origen no biológico

La muerte es una de las propiedades fundamentales de los seres vivos. Cuando un ser vivo deja de estarlo, podríamos decir que se convierte en una serie de componentes inertes, ya sea que lo veamos como un conjunto de moléculas, células o tejidos. Esta transición desde lo vivo hacia lo no vivo es una conexión bastante clara entre los dos ámbitos. En algunos casos, la transición hacia lo no vivo se puede mantener en suspenso por un tiempo. La apoptosis, o muerte celular programada, es parte fundamental de la fisiología de muchos organismos eucariotas multicelulares. Por ejemplo, en muchas especies de aves la complejización del canto asociada a la reproducción requiere apoptosis estacional en ciertas regiones del sistema nervioso [3]. En la primera fase de la apoptosis se degradan proteínas clave, lo que da lugar a la destrucción del núcleo y algunas organelas, la fragmentación del genoma, la reorganización del citoesqueleto y la disminución del tamaño de la célula. En la segunda y última fase de la apoptosis, la membrana plasmática pierde su integridad y se liberan al exterior componentes celulares. Existen cócteles moleculares capaces de retrasar la segunda fase de la apoptosis por varios días, lo que genera células zombies en un estado intermedio entre la célula viva común y la muerte [4].

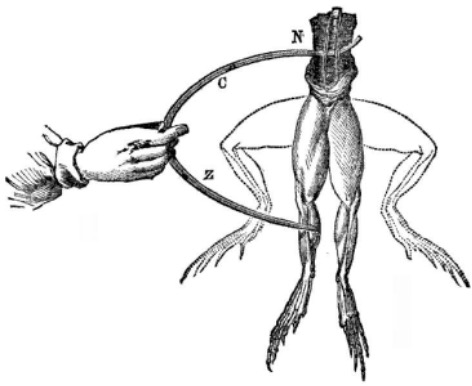

En el caso de que un sistema vivo transite completamente el proceso de muerte, podemos preguntarnos si hay algún rasgo de lo vivo que siga presente en el resto inerte. El metabolismo se suele considerar una propiedad distintiva de la vida, tanto en las moléculas que produce como en las transformaciones que tienen lugar. Sin embargo, la química y la biología molecular han aportado evidencia en favor de la visión del metabolismo como un modo específico de transformaciones de la materia que no es exclusivo de la vida. En 1900, Eduard Buchner cultivó levaduras capaces de fermentar hidratos de carbono hasta alcohol. Rompió las células del cultivo hasta lograr una solución que contenía sus moléculas, pero ninguna célula viva, y mostró que esta mezcla de moléculas era capaz de realizar el mismo proceso de fermentación [5]. El metabolismo proporciona la energía para otros procesos de los seres vivos, como la locomoción. Al respecto de esto, en 1790 Luigi Galvani observó que una rana diseccionada se animaba con intensos espasmos musculares cuando tocaba los nervios de sus patas con un bisturí cargado electrostáticamente [6] (Figura 2).

Figura 2: Experimento de Galvani. Cuando el electrodo toca la pata de la rana, ésta se contrae.

Una de las conclusiones que podemos extraer es que los seres vivos pueden usar energía que no proviene de reacciones biológicas. En su conjunto, estos experimentos demostraron que la fuerza vital no es necesaria para dar lugar a las transformaciones de la vida.

Sistemas zombis: Fragmentos de seres vivos con propiedades de lo vivo

Podemos ir más allá de la capacidad de algunas moléculas de catalizar reacciones propias de la vida y preguntarnos por otras propiedades en común entre seres vivos y moléculas o materiales. La tela de araña, tomando el ejemplo analizado por Laura Tripaldi [7], es un material generado por un ser vivo que es liberado al entorno como parte de su función biológica. Tiene además propiedades llamativas. Si un insecto se estrella contra la tela, su resistencia y su tenacidad aumentan drásticamente, como si el material “conociese” de algún modo el riesgo de una fractura inminente. Cuando un hilo de seda es estirado rápidamente por una carga en movimiento, su estructura interna se altera de modo que, una vez retirada la carga, el retorno al estado original produce mucha menos energía. A esta disipación de energía se la llama histéresis y es una forma de adaptación de la tela de araña para hacer frente a estímulos ambientales bruscos que de otro modo podrían destruirla por completo. En un plano más general, la histéresis de un sistema modifica su respuesta a un estímulo sobre la base de su historia precedente. Podemos entonces entender a la tela de araña, una molécula no viva, como un material con memoria, una propiedad que solemos asociar con los seres vivos.

Continuando con la tela de araña, sus hilos modifican radicalmente su estructura cuando son expuestos al agua o la humedad (Figura 3). Cuando el agua es absorbida por el hilo de seda, las cadenas proteicas que lo componen pierden su alineación y sufren un fenómeno llamado supercontracción. Dado que la supercontracción aumenta notablemente la rigidez de las fibras, es posible que esta modificación estructural sea funcional para sostener el peso de la gota de lluvia o de rocío que se deposita con frecuencia sobre la tela. Es más, la estructura microscópica de la tela es parcialmente destruida durante la absorción de agua. Esto permite durante el secado la liberación de estructuras alteradas causadas por la histéresis durante la captura de insectos y la recuperación de la estructura microscópica original. Así pues, podemos decir que la tela de araña presenta un fenómeno de autorreparación, lo cual nos remite de nuevo a una propiedad asociada con lo vivo.

Figura 3: Tela de araña deformada por agua de lluvia.

La tela de araña nos guarda una última propiedad que borra las fronteras entre lo vivo y lo no vivo. Las glándulas del vientre de una araña no contienen hilos de seda listos para tejerse en una tela, sino una solución acuosa muy concentrada de proteínas no ensambladas. En el momento de la expulsión, aumenta la acidez del interior de las glándulas y se aplican fuerzas al hilo saliente. El resultado de estos cambios relativamente simples es que las proteínas se ensamblan en un hilo una fracción de segundo después de ser expulsadas al exterior del animal. Lo interesante aquí es la capacidad de la tela de araña de autoensamblarse de manera autónoma en las condiciones ambientales adecuadas. En resumen, la tela de araña es un material no vivo que es capaz de autoensamblarse, autorrepararse y tiene una forma simple de memoria.

Los virus son otra entidad relevante que cuestiona el dualismo vivo-no vivo. Se trata de estructuras complejas formadas por cientos o miles de moléculas que se generaron en un ser vivo. En ausencia del ser vivo al que infectan, estas estructuras complejas no presentan metabolismo o reproducción. Por lo tanto, no se los suele considerar seres vivos. Sin embargo, bien sabemos que en el contexto del interior de la célula adecuada los virus gatillan procesos metabólicos y se reproducen. Esta reproducción se da con una cierta variabilidad en los caracteres heredados, por lo que se entiende que los virus evolucionan [8]. Es decir, una estructura molecular que se origina en un ser vivo pero que no lo es, puede ser sujeto de evolución en un sentido biológico.

Resumiendo, resulta fácil encontrar moléculas o conjuntos de ellas, como telas de araña, extractos celulares o virus, que se sintetizaron en el contexto de un ser vivo, que sin embargo no están vivas y que al mismo tiempo presentan al menos alguna de las propiedades que se asocian con la vida. Aún si consideramos que un ser vivo debe poseer todas las propiedades que consideramos aquí, el hecho de observar evolución, memoria, autorreparación, autoensamblado o metabolismo en entidades no vivas difumina la frontera entre lo vivo y lo no vivo.

Sistemas semivivos: Materiales artificiales con propiedades de lo vivo

En 1828 Friedrich Wöhler sintetizó en un matraz y sin la ayuda de un ser vivo una molécula llamada urea, considerada propia de la vida [9]. Esto mostró que la fuerza vital no es imprescindible para dar lugar a las moléculas de la vida y que lo vivo y lo no vivo tienen en común tanto moléculas como procesos. Podría razonarse que tanto telas de araña como extractos celulares y enzimas aislados no son seres vivos pero presentan algunas de las propiedades de la vida; al igual que una carrocería sin ruedas ni motor presenta algunas de las propiedades de un auto. Es interesante entonces considerar otros materiales de origen no biológico que sin embargo presentan algunas de las propiedades que asociamos con los seres vivos.

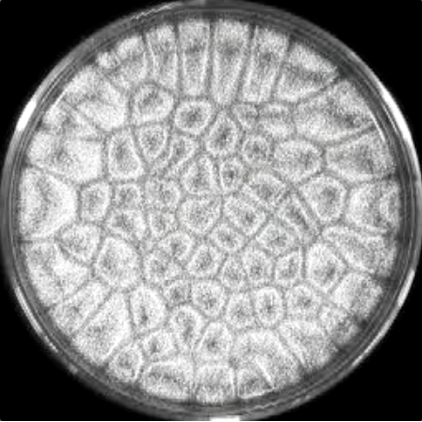

En los últimos diez años se ha demostrado que rutas metabólicas completas, como la glucólisis o la ruta de las pentosas fosfato, pueden tener lugar a velocidades apreciables en ausencia de enzimas y en presencia de compuestos inorgánicos sencillos [10]. La formación de estructuras a partir de componentes inorgánicos y de una disipación continua de energía se conoce desde la antigüedad. Las estructuras y colores que podemos apreciar en la llama de una vela [11] son un buen ejemplo de una estructura que es más una forma sostenida por un flujo de energía que una sustancia [12]. También se conocen estructuras más regulares. En 1900, Henri Bénard mostró que si se dispersan partículas de grafito en parafina y se calienta el recipiente desde abajo, en la superficie se forman polígonos con apariencia similar a células vivas, que desaparecen apenas se interrumpe el calentamiento [13] (Figura 4).

Figura 4: Celdas de Bénard. Foto: Carsten Jäger.

Desde entonces se han descubierto fenómenos más complejos. Si encerramos agua entre dos láminas transparentes, dispersamos en el líquido nanopartículas esféricas de poliestireno y creamos puntos calientes con un rayo láser, las partículas se agregan espontáneamente en estructuras organizadas que se desensamblan cuando el rayo láser se apaga. Estas estructuras presentan una variedad de simetrías y pueden tanto autorreplicarse como autorrepararse [14]. Resumiendo, existen materiales inorgánicos que aunque no son fragmentos de un ser vivo presentan propiedades emergentes como catalizar una ruta metabólica o disipar energía en la formación de estructuras complejas capaces de autoorganizarse, autorreplicarse y autorrepararse. El dualismo vivo-no vivo queda entonces difuminado tanto desde los materiales provenientes de los seres vivos como desde los materiales inorgánicos.

La biología en el continuo vivo-no vivo

La biología como disciplina da cuenta de la dificultad de separar lo vivo y lo no vivo de diversas maneras. Por un lado, es cierto que existen listas de aquellas entidades que consideramos vivas, lo que facilita enormemente el ocuparnos de ejemplos concretos. Pero también apreciamos que la definición de vida se encuentra bajo una revisión continua y que, de haber un consenso, es que no hay una definición única que resulte satisfactoria. Por ejemplo, el debate sobre si los virus son seres vivos, seres inertes o una entidad intermedia se reedita con regularidad y naturalidad. Más allá de que la respuesta corta sea “no”, parece ser más interesante preguntarse “¿en qué aspectos sí y en cuáles no?”.

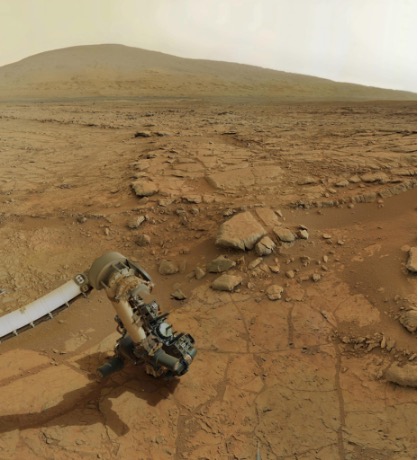

Otro ejemplo interesante es la astrobiología [15]. Esta subdisciplina de la biología reflexiona que la particular forma de vida que observamos en nuestro planeta (basada en el agua y en polímeros de carbono con actividades catalíticas y capaces de almacenar y replicar información) podría no ser la única. Como consecuencia, se han buscado definiciones más inclusivas que potencialmente nos permitirían encontrar otros tipos de vida [16]. Estas definiciones tienen en común trabajar con propiedades como las ya mencionadas, como disipación, autocatálisis, homeostasis o aprendizaje. Sin embargo, no hay aún un consenso sobre cómo se definen propiedades como la homeostasis o la evolución de manera que podamos decidir, sin dudarlo, si una muestra de tierra de Marte contiene vida o no (Figura 5). La discusión abierta de estas dificultades nos indica que, según lo que sabemos hoy de biología, esa muestra marciana podría estar “más o menos viva, o algo parecido, según se considere el asunto”. La (astro)biología aprecia de alguna manera que existe el continuo vivo-no vivo y por eso no está segura de dónde trazar el límite.

Figura 5: El brazo del robot Curiosity tomando una muestra de tierra marciana.Fotografía: NASA / JPL-Caltech / Olivier de Goursac.

Otro de los grandes problemas abiertos en la biología es el origen de la vida. Descartadas la generación espontánea de gusanos a partir de tierra húmeda postulada por Aristóteles y sus variantes [17], quedó la tarea de explicar cómo surgió (al menos en una ocasión) la vida a partir de moléculas no vivas. Este objetivo de investigación asume la abiogénesis, es decir, la existencia de un camino o caminos desde lo no vivo hacia lo vivo. Buena parte de los experimentos que se realizan en este campo apuntan a construir sistemas moleculares que presenten una o más de las propiedades de la vida, como la separación del medio externo, la autorreplicación, la catálisis, el metabolismo o la evolución [18]. Visto de otra manera, se define lo distintivo de lo vivo para a continuación tratar de demostrar que podría generarse de manera espontánea a partir de lo no vivo.

En otras ocasiones, la biología mira con anteojeras. La vida es un fenómeno complejo que se manifiesta en muchos niveles de organización de la materia, desde los átomos y moléculas hasta los ecosistemas y paisajes, pasando por células, organismos, poblaciones y comunidades. Las subdisciplinas de la biología: molecular, celular, fisiología, ecología, etc, suelen enfocarse en un solo nivel de organización, como no videntes que examinan una parte del elefante (Figura 1) y dejan los otros niveles como escenario implícito. En el caso de la biología molecular, la visión dominante de las últimas décadas, se estudia la vida a través de sus moléculas constituyentes… que no están vivas. Se llega a proponer, como en el caso de Richard Dawkins en el libro “El gen egoísta” [19], que la unidad objeto de la selección natural es el gen… una unidad molecular difícil de definir con claridad y que tampoco está viva. Como vemos, la posición dominante en la biología actual no estudia directamente lo vivo, posiblemente porque le resulta más informativo enfocarse en componentes no vivos.

Ocurre también que la biología estudia a algunos seres vivos como si tuvieran menos propiedades de las que realmente tienen [20]. El conocimiento común dice que el loro gris africano, entre otros, es capaz de articular palabras de lenguajes humanos. La psicóloga Irene Peppenberger fue más allá y se preguntó si además eran capaces de comprender el significado de las palabras que repiten, expresar sus deseos y manejar categorías abstractas. La respuesta a las tres preguntas fue: “Sí”. De alguna manera, el loro gris no fue inteligente (uno de los atributos de lo vivo) hasta que le permitimos que nos lo muestre. La investigación en biología puede generar loros estúpidos o loros inteligentes, dependiendo de si estamos abiertos a que sean los loros quienes modifican la pregunta.

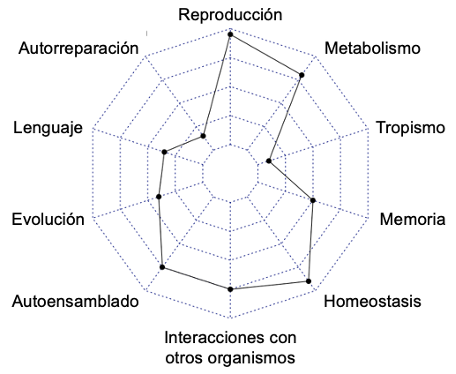

Figura 6: Representación hipotética de un sistema en el continuo vivo-no vivo según diez propiedades.

La biología con frecuencia asume al continuo vivo-no vivo como fuente de preguntas y puntos de vista. Se reconoce que hay entidades difíciles de posicionar como vivas o no vivas, que se puede usar objetos de estudio no vivos para hablar de lo vivo, y que la materia puede tanto cobrar vida como perderla. Podemos ir un paso más allá y posicionar a entidades individuales en el continuo vivo-no vivo [21], usando múltiples ejes definidos a partir de propiedades como metabolismo, tropismo, memoria, homeostasis, interacciones con otros organismos, autoensamblado, evolución, lenguaje, autorreparación y reproducción. La figura 6 ilustra esta idea para un sistema hipotético que cuenta con un alto grado de reproducción, metabolismo, homeostasis, interacciones con otros organismos y autoensamblado; un grado intermedio de memoria, evolución y lenguaje; y un grado bajo de tropismo y autorreparación. Más allá de las propiedades investigadas para cada sistema específico, nuestra propuesta es asumir la existencia de múltiples ejes que han de considerarse en simultáneo. La noción de individuación de Gilbert Simondon [22] nos sugiere cómo interpretar este tipo de figura. Este autor aprecia una gradación de individuaciones: física, viviente, psíquico-colectiva y técnica [23]. En las dos primeras se juegan la mayor parte de los casos considerados aquí, mientras que las dos últimas se producen en el ámbito de lo viviente e involucran relaciones entre individuos. Simondon propone que entre lo inerte y lo viviente hay una diferencia de capacidad de recepción de información, más que una diferencia sustancial. En nuestros términos, sería posible definir umbrales informacionales para cada propiedad de lo vivo. El análisis conjunto de todos los umbrales permitiría según el caso hablar de una individuación física, viviente o intermedia.

También la biología deja de lado en ocasiones que quienes observamos somos organismos que a su vez observamos a otros organismos. Olvidamos quiénes somos y con quiénes estamos tratando. Olvidamos que un organismo tiene propiedades emergentes de la interacción de sus partes. Que cada organismo observado se encuentra en un entorno y que este entorno afecta a ese organismo observado. Que el estar siendo observado genera un efecto en un ser vivo. Somos seres humanos mirando a través de nuestros ojos, a través de nuestras creencias, preconceptos y de nuestra cultura. Podemos generar experimentos en donde los loros son siempre estúpidos. Como si quisiéramos estudiar la natación de una persona poniéndola en una bañera. O podemos hacernos a un lado a nosotros mismos y dejar que los otros seres nos muestren quiénes son y nos hagan las preguntas que nosotros tenemos que hacerles.

PER e IES son investigadores CONICET. LCC, PER e IES son investigadores-docentes de la Universidad de Buenos Aires.

Referencias:

1. Despret V. (2022) Habitar como un pájaro: modos de hacer y pensar los territorios,. Editorial Cactus, Buenos Aires.

2. Maturana Romesín H and Pörksen B. (2004) Del ser al hacer,. Comunicaciones Noreste, Chile.

3. Nottebohm F. (1989) From Bird Song to Neurogenesis. Sci Am 260: 74–79 DOI: 10.1038/scientificamerican0289-74.

4. Oropesa-Ávila M, Andrade-Talavera Y, Garrido-Maraver J, Cordero MD, De La Mata M, Cotán D, et al. (2014) Stabilization of apoptotic cells: generation of zombie cells. Cell Death Dis 5: e1369–e1369 DOI: 10.1038/cddis.2014.332.

5. Cornish-Bowden A. (1999) The Origins of Enzymology. The biochemist 19: 36–38.

6. Wells DA (1859) The science of common things; a familiar explanation of the first principles of physical science for schools, families, and young students,. Ivison and Phinney, New York (USA).

7. Tripaldi L. (2023) Mentes paralelas. Descubrir la inteligencia de los materiales,. Caja Negra.

8. Elena SF, and Sanjuán R. (2007) Virus Evolution: Insights from an Experimental Approach. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 38: 27–52 DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.38.091206.095637.

9. Wöhler F. (1828) Ueber künstliche Bildung des Harnstoffs. Annalen der Physik 88: 253–256 DOI: 10.1002/andp.18280880206.

10. Keller MA, Turchyn AV, and Ralser M. (2014) Non‐enzymatic glycolysis and pentose phosphate pathway‐like reactions in a plausible A rchean ocean. Molecular Systems Biology 10: 725 DOI: 10.1002/msb.20145228.

11. Faraday M. (2014) La historia química de una vela,. Nivola, Tres Cantos.

12. Wiener N. (1988) Cibernética y sociedad, 3. ed. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

13. Oberbeck A. (1879) Ueber die Wärmeleitung der Flüssigkeiten bei Berücksichtigung der Strömungen infolge von Temperaturdifferenzen. Annalen der Physik 243: 271–292 DOI: 10.1002/andp.18792430606.

14. Ilday S, Makey G, Akguc GB, Yavuz Ö, Tokel O, Pavlov I, et al. (2017) Rich complex behaviour of self-assembled nanoparticles far from equilibrium. Nat Commun 8: 14942 DOI: 10.1038/ncomms14942.

15. (2007) The limits of organic life in planetary systems, (National Research Council (U.S.), National Research Council (U.S.), National Research Council (U.S.), National Research Council (U.S.), National Research Council (U.S.), and National Academies (U.S.), eds). National Academies Press, Washington, D.C.

16. Bartlett S, and Wong ML. (2020) Defining Lyfe in the Universe: From Three Privileged Functions to Four Pillars. Life 10: 42 DOI: 10.3390/life10040042.

17. (1989) Scientific controversies: case studies in the resolution and closure of disputes in science and technology, Reprinted. (H. T. Engelhardt, ed). Cambridge Univ. Press, Cambridge.

18. Oparín AI. (1999) El origen de la vida,. Edicomunicación, Barcelona.

19. Dawkins R. (2011) El gen egoista: las bases biológicas de nuestra conducta, 14a. ed. Salvat, Barcelona.

20. Despret V. (2023) Cuando el lobo viva con el cordero,. Cactus, Buenos Aires.

21. Malaterre C. (2024) Is Life Binary or Gradual? Life 14: 564 DOI: 10.3390/life14050564.

22. Simondon G. (2015) La individuación a la luz de las nociones de forma y de información: incluye tres articulos inéditos: Las consecuencias de la noción de individuación ; Allagmática ; Forma, información y potenciales, 2o edición. Editorial Cactus, Buenos Aires.

23. Rodriguez PE. (2016) Biopolítica e individuación viviente. La ética en los tiempos de la biotecnología. Revista Colombiana de Bioética 11: 48–60.

ISSN 1666-7948 www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar |

Revista QuímicaViva Volumen 23, Número 3, Diciembre de 2024 |

Publicado en:

Vol 23, Nro 3

Diciembre de 2024

Identificador: E0277

DOI:No disponible

Tipo: Perspectivas

Recibido en: 10/12/2024

Aceptado en: 16/12/2024

Contacto: Luciana Laura Couso