ISSN 1666-7948

Revista Electrónica de Ciencia y Educación

Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN

ISSN 1666-7948

Revista Electrónica de Ciencia y Educación

Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN

Bioartefactos vivos, alienados y resucitados

Luciana Laura Couso1, Pablo Esteban Rodríguez2, Ignacio Enrique Sánchez3

1 Cátedra de Genética - Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires

2 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani - CONICET

3 Laboratorio de Fisiología Proteica, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, IQUIBICEN-CONICET

Grupo de análisis crítico de la biotecnología

Este artículo es el segundo de la colección "Biología y biotecnología en el Antropoceno"

Resumen

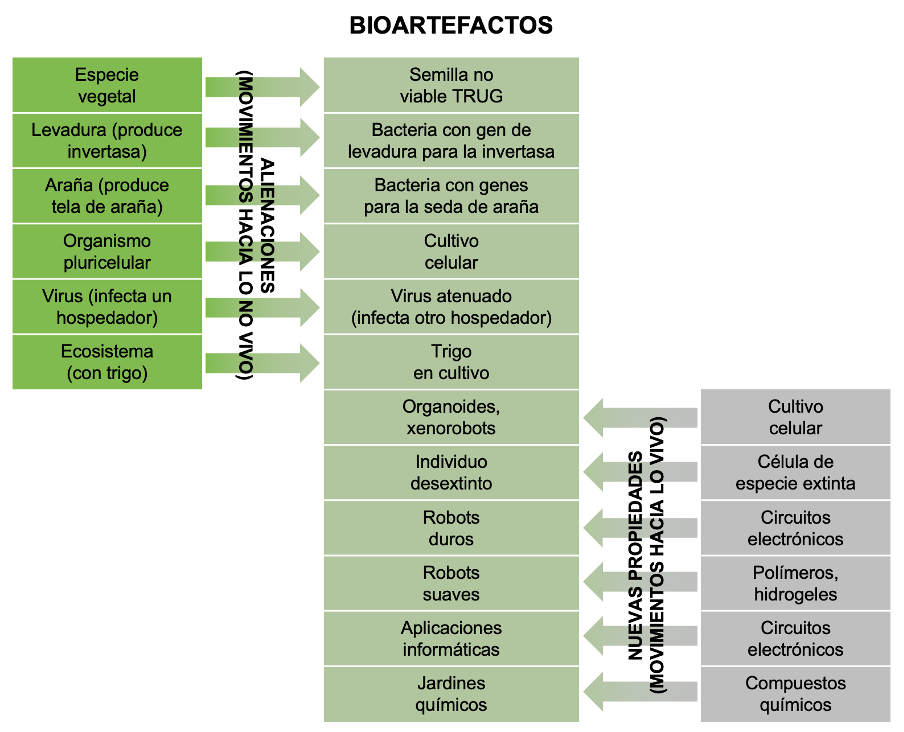

Nos preguntamos si la biotecnología actual da lugar a bioartefactos más o menos vivos que los materiales de partida. Encontramos que muchas aplicaciones de enzimas involucran la alienación de su entorno natural. La separación del entorno también es fundamental en la generación de virus atenuados, cultivos celulares y plantas cultivables. La alienación biotecnológica puede actuar sobre distintos niveles de organización de un ser vivo: se puede perder el entorno molecular, las interacciones con otras especies o la capacidad de generar descendencia. Solamente algunas de estas alienaciones son irreversibles. También observamos movimientos biotecnológicos donde el material modificado gana propiedades de lo vivo. Si bien la creación de vida artificial aún no es posible, sí hemos generado jardines químicos capaces de crecer y autorrepararse, robots que nos pueden sustituir en algunas tareas gracias a sus habilidades motrices y aplicaciones informáticas con las que nos comunicamos. A partir de un cultivo celular, podemos crear organoides que después se trasplantan a un ser vivo. A partir de una célula de un animal extinguido, podemos perseguir la desextinción de una especie. La biotecnología considera los movimientos diseñados en el continuo vivo-no vivo para determinar qué procedimientos son socialmente aceptables. Sin embargo, aún no es capaz de prever si un sistema puede volverse más o menos vivo que en el diseño inicial. Esto contribuye a que los bioartefactos nos inquieten de una manera parecida a cómo lo hacen la inteligencia artificial o los robots.

Palabras clave: alienación, xenorobots, valle inquietante, sistemas semivivos, sistemas zombis

Alive, alienated and resurrected bioartefacts

Summary

We ask whether current biotechnology gives rise to bioartefacts that are more or less alive than its starting materials. We find that many enzyme applications involve their alienation from their natural environment. Separation from the environment is also essential to the generation of attenuated viruses, cell cultures and crops. Biotechnological alienation can act on various levels of organization of a living being: the molecular environment, the interactions with other species or the ability to generate descendants can be lost. Only some of these alienations are irreversible. We also note biotechnological movements where the modified material acquired properties of living systems. Although the creation of artificial life is not yet possible, we have generated chemical gardens able to grow and self-repair, robots that can fill in for us in some tasks due to their motor skills and informatic applications we talk to. From a cell culture, we can create organoids and later transplant them into a living being. From a cell of an extinct organism, we can pursue de de-extinction of the species. Biotechnology considers designed movements along the living-nonliving axis to determine which procedures are socially acceptable. However, it is still unable to foresee whether a system can become more or less alive than the original design. This contributes to bioartefacts disquieting us in a similar way to how artificial intelligence or robots do.

Keywords: alienation, xenorobots, uncanny valley, half-alive systems, zombie systems

La distinción vivo-no vivo define la biotecnología

La imagen central de la biotecnología actual es la manipulación de la vida por parte de los seres humanos. Desde muchos puntos de vista, los seres humanos nos consideramos por fuera de la naturaleza y razonamos que la manipulamos, al menos algunas de sus partes, desde el exterior. Pero esto no sería suficiente para distinguir a la biotecnología de otras prácticas ingenieriles. Considerar la biotecnología una disciplina distinta implica un dualismo adicional: la biotecnología no sería lo mismo que la ingeniería de caminos, la química o la electrónica porque consideramos que la materia viva es de alguna manera distinta de la materia no viva, inerte o inorgánica.

La biotecnología se practica desde una cierta concepción de la biología y al mismo tiempo la condiciona. Para Michel Foucault, la biología se define en el momento en que se quiere intervenir sobre la vida [1]. Desde ahí, sugiere que la biología nace desde un lugar tecnológico [2] y nos pone en el camino de una “biohistoria”, una vida continuamente modificada por los seres humanos [3]. El advenimiento de la biología molecular y la manipulación genética dieron a las moléculas propiedades de lo viviente y a la biotecnología una vuelta de tuerca [2]. Dado que una biomolécula aislada es también un compuesto químico como cualquier otro, se separan cuerpo, vida y persona [4]. ¿Dónde está entonces la vida en el material que manipulamos y patentamos? ¿En el cuerpo, en las sustancias purificadas, en las células madre almacenadas en un congelador, en las secuencias genéticas almacenadas en una base de datos o en todas las anteriores? [5]. Para Gilbert Simondon, la artificialidad no denota el origen de un objeto por oposición a una producción de la naturaleza sino la acción tecnológica del ser humano, que puede intervenir tanto en objetos naturales como artificiales [6]. Esta acción consiste en muchos casos en la ruptura de un sistema coherente de funcionamientos biológicos, que al artificializarse pasa a depender de un entorno regulado.

Nos preguntamos entonces cuáles serían las características distintivas de la biotecnología actual como ingeniería relacionada con lo vivo (en contraposición con lo no-vivo), y cuál sería su alcance. La biotecnología busca generar productos con valor para el ser humano utilizando elementos de la naturaleza, manipulando lo vivo. A veces eso involucra un grupo grande de organismos, otra veces a un organismo individual y otras veces sólo una parte del mismo. Entonces, hay una transformación de eso vivo en otra cosa. ¿Cuáles son los atributos del organismo de partida que cambian en esa transformación? En otras palabras, ¿qué transformación ocurre para que algo o alguien pase a ser un bioartefacto generado por el humano?

Para abordar este camino reflexivo podemos observar cómo son las diferentes prácticas biotecnológicas al respecto de la manipulación de lo vivo. En la visión dominante de la biotecnología la transgénesis confiere propiedades nuevas al ser vivo manipulado. Un ejemplo es la producción de cultivos transgénicos como el maíz RR a partir de la modificación de plantas de maíz. Se toma tejido vivo de la planta y se le inserta un gen de interés (en este caso el gen de resistencia a glifosato). A partir de este tejido modificado, mediante una serie de pasos en el laboratorio, se obtiene una planta completa que incluye el cambio en su genoma. Este es un bioartefacto de maíz y posee nuevas propiedades. Un caso diferente es el de las enzimas desarrolladas para degradar plásticos. Una enzima de este tipo fue identificada en una bacteria, luego se aisló y se manipuló de forma tal de que se obtuvo una enzima levemente diferente a la original y altamente eficiente para saneamiento ambiental [7]. En este caso sólo se trabajó con una parte del organismo vivo. ¿Está igual de vivo un maíz transgénico que uno silvestre? ¿Y una enzima de bacteria fuera de la bacteria? Si modificamos la enzima y la metemos nuevamente en la bacteria, ¿es la misma bacteria viva que conocemos?

Aquello vivo que pasó por una intervención biotecnológica puede seguir vivo luego de ella. Pero quizás hay otros finales posibles para estas prácticas. Quizás al manipular lo vivo estos organismos o componentes ya no estén tan vivos ¿existen los biotecno-zombis? O quizás podría manipularse lo inerte para darle vida en el proceso. Entonces vivo-no vivo ya no sería una dicotomía sino un gradiente donde nos podemos situar en la posición más conveniente. ¿Dónde están los verdaderos límites fácticos de esta tecnología de lo vivo? ¿Dónde los límites éticos?

Para entrar por completo en esta historia, primero abordamos a vuelo de pájaro cómo el paradigma dominante de la biología separa lo vivo de lo no vivo en una dicotomía algo forzada [8]. Ahora comenzaremos a desgranar la posibilidad de un continuo vivo-no vivo en biotecnología, para lo cual se hace necesario examinar múltiples propiedades para saber en qué lugar de este continuo situamos a un bioartefacto. Para ello comentaremos algunos ejemplos concretos y veremos cómo la biotecnología actual se mueve en sus operaciones a lo largo del eje vivo-no vivo y cómo se presentan ante la sociedad estos movimientos.

Una biotecnología que resta vida

Moléculas alienadas

Buchner y otros mostraron que los fragmentos de seres vivos conservan propiedades interesantes, como la capacidad de transformar sustancias. A lo largo del siglo XX, la biotecnología construyó buena parte de sus artefactos a partir de las propiedades de moléculas biológicas alienadas de su contexto biológico. Entendemos aquí alienación como el resultado de transformar o trasladar entidades biológicas de manera que se comporten según los criterios tecnológicos humanos. Podemos tomar, entre los muchos ejemplos posibles, los extractos con actividad metabólica de Buchner, la tela de araña y los virus.

La enzima invertasa presente en levaduras facilita la asimilación de nutrientes del pan. En manos de los seres humanos y sin levaduras a la vista, es un ingrediente crucial de la golosina After Eight [9] (Figura 1). Esta golosina se fabrica a partir de un interior sólido de azúcar de mesa que es fácil de cubrir con chocolate derretido. La mezcla sólida incluye invertasa producida en organismos transgénicos, que tras la fabricación descompone al azúcar de mesa en glucosa y fructosa y vuelve fluida a la mezcla. Lo que encontramos en los comercios es un chocolate relleno con una crema fluida sabor menta. En el After Eight, la invertasa es una molécula alienada de su organismo y opera como parte de una lógica distinta y diseñada por seres humanos. Esta alienación mueve a la invertasa del lado de lo vivo al lado de lo no vivo y hace que su presencia en un alimento pase relativamente desapercibida, un ítem más en una lista de aditivos químicos.

Figura 1: Golosina After Eight, que incluye en su composición a la invertasa como estabilizante. (Fotografía: Mariano Lumbreras).

En el siglo XVIII, el misionero jesuita Ramón de Termeyer inventó un dispositivo para cosechar seda de araña directamente del animal, de manera que pudiera ser hilado [10]. Se replica la alienación de la invertasa: queremos arrebatar la seda de araña del organismo que es su contexto natural y usarla como un material inerte. Este tipo de métodos no fue capaz de producir de manera práctica y en cantidad tejidos de seda de araña natural. Sin embargo, en la actualidad es posible diseñar organismos transgénicos que producen grandes cantidades de las proteínas de la seda de araña. A partir de estas proteínas se ha podido construir prototipos de chalecos antibalas, zapatillas deportivas, bombas de insulina, prendas de vestir y cuerdas de violín. La alienación es ahora más profunda: la síntesis de las moléculas de la seda de araña no se da en la araña sino en un microorganismo transgénico, que a su vez es cultivado fuera de su contexto biológico.

Una de las formas posibles de crear una vacuna contra un virus es la atenuación. Llamamos así a cualquier proceso que lo altera de manera que da lugar a una infección leve o asintomática, pero induce una respuesta inmune duradera que protege frente a la infección del virus sin atenuar [11]. Como en los casos anteriores, el mecanismo de fabricación es la alienación. En muchos casos, la atenuación se logra cultivando al virus fuera de su contexto biológico. Por ejemplo, en células de pollo o de mono en lugar de en células humanas. Este cultivo fuera de contexto induce una evolución del virus que pierde su capacidad de provocar la enfermedad en una persona. En este ejemplo, una de las propiedades biológicas del virus (la capacidad de evolucionar) se usa fuera de contexto para lograr que el virus pierda otra de sus propiedades biológicas (la capacidad de provocar una enfermedad).

Seres vivos alienados

La biotecnología realiza operaciones de alienación no solamente con moléculas como la invertasa o conjuntos de moléculas como los virus sino también con seres vivos. La agricultura consiste en muchos casos en hacer crecer muchos individuos de una sola especie en un lugar de donde previamente sacamos a todos los individuos de otras especies y donde evitamos la entrada de “intrusos” mediante verjas, espantapájaros, herbicidas y pesticidas. Así como la invertasa de un After Eight se encuentra rodeada de un entorno molecular artificial y mucho más simple que el fisiológico, las plantas de un campo de cultivo se encuentran rodeadas de un entorno biológico artificial y tremendamente simplificado. La consecuencia más prominente es la pérdida de multitud de interacciones con otros organismos y su sustitución con un pequeño número de interacciones establecidas por los seres humanos. Desde este punto de vista, una planta así cultivada se aliena de un fenómeno fundamental de la vida como la ecología y es trasladada, al menos un poco, desde lo vivo hacia lo no vivo. Un buen ejemplo es la plantación colonial europea de caña de azúcar [12]. Los europeos no sabían cómo criar esta planta, originaria de Nueva Guinea, por lo que se extendió plantando clones sobre tierras vaciadas de plantas locales. Una vez alienada de su lugar de origen la planta apenas tenía relaciones con otras especies, por lo que las plantaciones de distintos lugares del planeta eran muy parecidas (Figura 2). Además, al reproducirse por clonación el material no se veía alterado por la reproducción sexual.

Figura 2: Terreno despejado para la producción de caña de azúcar en Haití y plantaciones de caña de azúcar en Brasil, Mauricio, Bangladesh, India y Jamaica.

La ingeniería genética es una operación central en la biotecnología moderna. En ocasiones toma la forma de transgénesis: esta tecnología introduce material genético de una especie en un organismo de una especie diferente, comúnmente con el objetivo de proporcionarle características que antes no tenía [13]. Por ejemplo, la soja transgénica RR contiene material transgénico que la hace resistente al herbicida glifosato [14]. En un campo de cultivo, esta característica permite eliminar plantas competidoras mediante el herbicida sin dañar a la soja RR. Esto sería otra versión de la alienación y se da en cualquier campo de cultivo. En otras ocasiones, la ingeniería genética tiene como objetivo la pérdida de características del organismo original. Un ejemplo de ello es la tecnología Terminator (TRUG, tecnología de restricción del uso genético o GURTs por sus siglas en inglés), aquí el material transgénico se introduce para evitar que la planta que crece a partir de la semilla transgénica pueda reproducirse [15]. Esta maniobra también se practica en bacterias. Es posible inducir la degradación controlada del genoma de distintas especies bacterianas, dando lugar a células zombis incapaces de reproducirse pero capaces de ejecutar durante diez días las instrucciones de una molécula artificial de ADN [16]. En ambos casos, planta y bacterias, se pierde una característica fundamental de los seres vivos como la reproducción y con ella la evolución en su sentido básico.

Otra transformación biotecnológica hacia lo no vivo que nos resulta interesante son los cultivos celulares. Si bien la unidad mínima de la vida sería la célula, existen muchos organismos multicelulares, como el ser humano. Nuestros cuerpos están formados por alrededor de 30 billones de células de cientos de tipos distintos [17]. El funcionamiento de nuestro organismo depende de que estas células se coordinen de manera adecuada, cosa que ocurre a través de diversas señales químicas. Es posible también separar algunos de estos tipos celulares del individuo de origen y cultivarlos en el laboratorio [18], donde pueden usarse para producir moléculas de interés. Las células de un cultivo en una placa de Petri están vivas, pero carecen de la coordinación entre ellas y con otros tipos celulares, es decir, perdieron la característica de lo vivo llamada fisiología. Perdieron también algunos límites. En el contexto de un ser humano, los tejidos crecen de manera contenida: el hueso termina donde empieza el músculo, etc. Sin embargo, un cultivo celular puede propagarse en un laboratorio durante lapsos de tiempo que superan los de la vida humana y alcanzar grandes tamaños. Es más, esto puede ocurrir en muchos laboratorios distintos del planeta. Tal ha sido el caso de las células HeLa [18]. Se trata de la línea celular humana más antigua, derivada en 1951 de una muestra de cáncer de cuello de útero de una mujer afroamericana de metro y medio de altura llamada Henrietta Lacks. Para ilustrar la pérdida de límites podemos señalar que se estima que si pusiéramos en fila todas las células HeLa cultivadas hasta hoy, darían la vuelta a la tierra tres veces.

Resumiendo lo discutido en esta sección, algunos bioartefactos mantienen un pie en el lado de lo vivo, pero movieron al menos una punta del otro hacia el lado de lo no vivo.

Biotecnología sumando vida

Seres artificiales.

Si bien la biotecnología opera muchas veces moviendo a los sistemas manipulados desde lo vivo hacia lo no vivo, también observamos casos del movimiento opuesto. El ejemplo máximo de un movimiento desde lo no vivo hacia lo vivo sería la síntesis de seres vivos artificiales a partir exclusivamente de materiales no vivos, como se creía que ocurría con la generación espontánea hasta que Louis Pasteur realizó sus ensayos. Es decir, la creación de vida de manera artificial. Este logro científico y biotecnológico parece aún lejano.

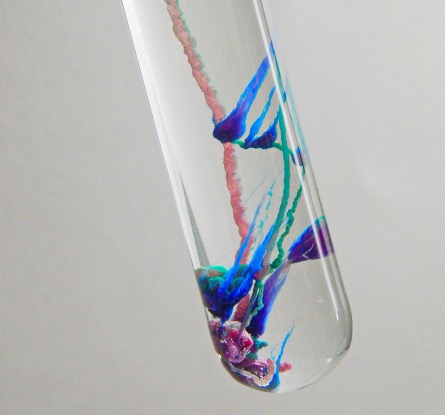

Existen también proyectos un poco menos ambiciosos que buscan replicar solamente una o algunas de las características de la vida. En una serie de experimentos realizados a partir de 1867 [19], Moritz Traube preparó una solución acuosa con una sustancia “A” e introdujo un sólido “B” soluble en agua. Al disolverse B, las dos sustancias inorgánicas (por ejemplo, sulfato de cobre y ferrocianuro de potasio) reaccionan formando una membrana sólida semipermeable similar a las membranas presentes en las células de los seres vivos. Decimos que la membrana es semipermeable porque puede ser atravesada por el agua y no por otras sustancias. Debido a la diferencia de concentración de B entre el interior y el exterior de la membrana, el agua es empujada hacia el exterior. Esto hincha y finalmente rompe la membrana. Apenas la membrana se rompe, el contacto entre A y B repara la estructura y aumenta su tamaño. Estos procesos de ruptura, autorreparación y crecimiento se repiten hasta que el sólido B se disuelve por completo. El resultado final es una membrana sólida tubular de varios centímetros de altura, que remite a plantas acuáticas exóticas. Ya en el siglo XX, Stéphane Leduc logró generar estructuras autoorganizadas aún más complejas llamadas “jardines químicos” a partir de otros compuestos inorgánicos [20] (Figura 3).

Figura 3: Jardín químico. (Fotografía: Neda Glisovic)

Dado que no se busca replicar todas las propiedades de la vida, muchas veces la base material de estos bioartefactos no son biomoléculas y la apariencia de los sistemas que se construyen no evoca la vida de manera inmediata. Sin embargo, las características asociadas con ella están presentes. Los bioartefactos basados en circuitos electrónicos, como los “robots duros” y las aplicaciones informáticas, son una familia importante y bien desarrollada. Existen robots capaces de tropismos específicos: algunos se mueven de forma metódica por nuestras viviendas mientras limpian [21], otros tienen forma de vehículos y circulan por nuestras carreteras chocando solamente de vez en cuando [22] y otros caminan y saltan por entornos cada vez más complejos [23]. La introducción de los robots duros en entornos humanos es análoga a la rustificación que traslada a bioartefactos vegetales del laboratorio a la biosfera. Algunas aplicaciones informáticas como el Tamagotchi son dependientes de otros seres vivos, replicando el parasitismo [24]. Otras aplicaciones entienden los lenguajes humanos [25], los emulan muy bien e incluso son capaces de traducir entre ellos.

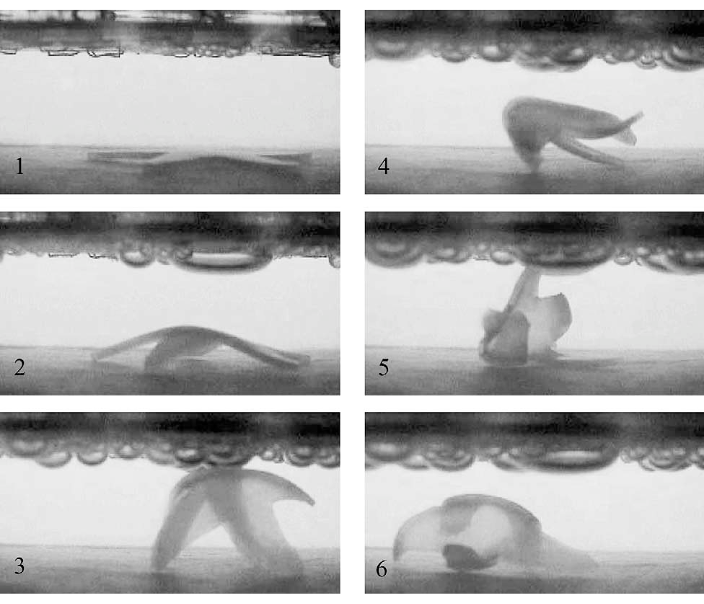

Otra familia relevante de bioartefactos que emulan algunas propiedades de la vida está basada en nuevos materiales. Se ha logrado sintetizar aleaciones con memoria de forma. Esto quiere decir que estos materiales pueden “recordar” una forma adquirida a alta temperatura. Si llegaran a sufrir una deformación a temperatura ambiente podrían, mediante un simple calentamiento, regresar a su forma preexistente (aquella forma adquirida inicialmente a altas temperaturas) [26]. También se han elaborado materiales poliméricos artificiales que responden de forma compleja a los estímulos ambientales. Por ejemplo, en 2002 se construyó a partir de un hidrogel polimérico un “robot suave” con forma de estrella de mar, capaz de deformarse y moverse en un ambiente acuático en respuesta a un campo eléctrico externo sin la necesidad de ningún tipo de circuito electrónico [27] (Figura 4). Desarrollos posteriores han generado robots capaces de moverse en respuesta a cambios en la luz y la temperatura del ambiente o a la presencia de sustancias químicas como la glucosa [28]. Es decir, realizan tropismos similares a los de los seres vivos. Otros sistemas basados en hidrogeles son capaces de incrementar su masa luego de someterse a un esfuerzo mecánico repetitivo, de forma análoga a nuestros músculos [29]. En otras palabras, adaptan su estructura en respuesta a los estímulos ambientales. Estos tipos de “robots suaves” son capaces de percibir estímulos y responder a ellos porque su estructura se involucra en la percepción y es transformada en la respuesta. Los robots suaves o blandos poseen la capacidad de modificar su forma, están constituídos parcial o totalmente por líquidos, geles, polímeros blandos y otros materiales fácilmente deformables elásticamente. De manera similar a los seres vivos, la capacidad de la estructura de habilitar tropismos y adaptarse es un emergente de las interacciones entre componentes.

Figura 4: : Robot suave de hidrogel diseñado por Otake et al (2002).

El dualismo vivo-no vivo queda entonces difuminado no solamente desde los materiales provenientes de los seres vivos, sino también desde la capacidad de sistemas construidos a partir de materiales inorgánicos de emular las formas biológicas, crecer, autorrepararse, realizar tropismos, entrenarse, tener memoria y generar lenguaje hablado y escrito.

Seres redivivos

La muerte de un ser vivo es en principio irreversible y da lugar a su descomposición, es decir, a la separación de sus componentes. Otra idea biotecnológica es tomar componentes que formaron parte de un ser vivo y tratar de trazar una trayectoria de regreso hacia lo vivo, como el entrañable personaje reciclado por el Dr. Frankenstein en la novela de ficción de Mary Shelley. Como mencionamos previamente, un cultivo celular está constituido por células vivas que perdieron la coordinación con la que se desempeñaban en el organismo de origen. En los últimos años se han descubierto maneras de manipular estos cultivos para inducir nuevas formas de coordinación. En algunos casos es posible manipular un cultivo de células madre para que formen una estructura tridimensional llamada organoide que tiene rasgos en común con una glándula mamaria, un intestino o un cerebro [30]. En este caso se construye una estructura similar a la de un animal conocido pero a partir de células que no están presentes en la mama, el intestino o el cerebro. Por ejemplo, han logrado obtener un cerebroide humano in vitro a partir de células madre pluripotenciales (aquellas que en condiciones adecuadas pueden diferenciarse en células de cualquier tipo de tejido). Es decir, un cúmulo de células con función cerebral que interactúan y se conectan entre sí aún estando fuera de un organismo vivo [30]. Así también se han injertado estos cerebroides en ratones logrando una integración de los circuitos de ambos, órgano-organoide, y resultando en un cambio en el comportamiento del ratón hospedador del nuevo cerebro híbrido [31]. También es posible inducir la formación de estructuras completamente ajenas al animal de origen. Células extraídas de un embrión de rana xenopus forman, en las condiciones adecuadas, acúmulos más o menos esféricos capaces de desplazarse en un medio acuoso [32]. Estos “xenorobots” son capaces de reparar daños en su estructura y de formar nuevos xenorobots a partir de células libres que encuentran en su trayecto natatorio [33]. Tal vez sea tranquilizador que la vida de un xenorobot sea de un par de semanas. Miedos aparte, podríamos decir que estos bioartefactos sumaron propiedades de lo vivo (tropismo, autorreparación y reproducción de estructuras formadas a partir de células) en relación a las células de partida.

La extinción de una especie también es en principio irreversible. De hecho, se considera que cuando el número de individuos de una especie está por debajo del umbral necesario para mantener una población viable, la especie se dirige hacia su extinción. La extinción sería inminente cuando, por ejemplo, solamente quedan individuos hembras o machos de una especie que se reproduce sexualmente. Michael Crichton imaginó en su novela de 1990 “Parque jurásico” la desextinción de varias especies de dinosaurios a partir de restos de sangre encontrados en el estómago de un mosquito prehistórico atrapado en una pieza de ámbar [34]. En los años que siguieron a la novela (y a la película) se propusieron varios proyectos de desextinción de seres vivos carismáticos [35], como la paloma pasajera, el lobo de Tasmania, el dodo o la palmera datilera de Judea.

Desde el punto de vista biotecnológico, la palabra desextinción puede implicar técnicas distintas. En el caso más simple, hablamos de la búsqueda de materiales capaces de reproducirse. Por ejemplo la desextinción de la palmera datilera de Judea comenzó con el hallazgo y la germinación en laboratorio de semillas de 2000 años de antigüedad, que con el tiempo maduraron en plantas macho y hembra capaces de cruzarse y generar semillas viables [36] (Figura 5).

Figura 5: Matusalén, primera palmera de Judea desextinta mediante la germinación de semillas con 2000 años de edad encontradas en las excavaciones de Masada.

En un escenario más complejo, la desextinción se basa en una técnica desarrollada para la clonación de animales a partir de células somáticas (aquellas que no son células reproductivas como un espermatozoide o un óvulo) [37]. Por un lado, se extrae el núcleo de la célula somática del animal a desextinguir, que contiene la mayor parte del genoma de la especie extinta. Por otro lado, se toma un óvulo de una especie cercana y se le saca el núcleo. A continuación, se introduce el núcleo con el genoma de la especie extinta en el óvulo receptor y se implanta en el núcleo de una hembra de la misma especie. La idea es que la información genómica de la especie extinta dirige el desarrollo del óvulo hacia la formación de un individuo de la especie extinta, sin importar demasiado que el entorno en el que el óvulo se desarrolla sea el de una especie similar pero no igual. Esta técnica se ha aplicado a la desextinción del bucardo o cabra pirenaica. En este caso se logró el nacimiento y brevísima vida de un bucardo, que falleció a los pocos minutos por un grave defecto pulmonar [38]. Otras opciones técnicas propuestas para la desextinción podrían aplicarse en ausencia de células viables y se basan en la reconstrucción del genoma de la especie extinta en la computadora. Este genoma podría en principio sintetizarse en un tubo de ensayo e introducirse en una célula de una especie cercana o usarse como referencia para editar el genoma de dicha especie. La empresa Colossal Biosciences asegura que para 2028 ya tendrán las primeras crías de mamut lanudo. Esto lo lograrían gracias a las muestras parciales de ADN de 53 especímenes de mamut congelados que la empresa estadounidense compró para su secuenciación. De esta manera se editaría parte del genoma del elefante asiático (especie actual más cercana evolutivamente) para recrear la secuencia del genoma del mamut extinto. Esto permitiría obtener un embrión que sería implantado en algún útero artificial o en el de una elefanta asiática actual.

En definitiva, sea por capricho, interés económico o curiosidad científica, la desextinción y las propiedades emergentes de cultivos celulares empiezan a plantear recorridos plausibles hacia lo vivo que parten desde lo no vivo, vivo-fragmentario o vivo-durmiente.

La biotecnología en el continuo vivo-no vivo

Hemos presentado seis ejemplos de biotecnología que implican un movimiento desde lo vivo hacia lo no vivo basado en la alienación. En tres de ellos hay una alienación de moléculas (el caso de la invertasa, la seda de araña y las vacunas con virus atenuados) mientras que en los otros tres casos hay alienación de seres vivos (agricultura, de algunas plantas transgénicas y cultivos celulares) (Figura 6). En los seis ejemplos las moléculas, conjuntos de moléculas o seres vivos que se manipulan pierden una parte de sus propiedades biológicas. Esto conforma ese movimiento desde lo vivo hacia lo no vivo y puede ocurrir al cambiar un contexto biológico por un contexto tecnológico. Así, la invertasa ya no facilita la asimilación de nutrientes por parte de la levadura del pan porque la levadura ya no está, de la misma manera la seda de araña no forma telas porque la araña está ausente. Estas alienaciones son en principio reversibles, pues las propiedades perdidas en el proceso podrían recuperarse si retornamos a la invertasa o la seda a su contexto biológico original. Otras alienaciones son irreversibles. El virus que pasó por un contexto no biológico que lo hizo evolucionar da lugar a una forma atenuada que ya no presenta patogenicidad en su contexto biológico original. Las plantas de trigo de un campo también evolucionaron en un contexto artificial, dando lugar a una forma domesticada que seguramente no pueda establecer las mismas interacciones con otros seres vivos, independientemente de si están o no presentes en el campo de cultivo. De manera similar, el paso de las células de un cultivo por el contexto artificial de la placa de Petri cambia sus características de manera que es poco probable que puedan establecer las mismas interacciones con otras células, aún en caso de retornar al organismo de origen. En resumen, el movimiento biotecnológico desde lo vivo hacia lo no vivo puede ser de ida y vuelta o no, según el caso.

Figura 6: Movimientos biotecnológicos en el continuo vivo-no vivo.

Reflexionamos más arriba que la biología trabaja con naturalidad con el continuo vivo-no vivo. En la investigación básica, la pregunta “¿Vive?” está presente de manera explícita y estimulante. Desde el lado de la biotecnología hemos presentado también seis ejemplos de bioartefactos que se mueven desde lo no vivo hacia lo vivo (Figura 6). Tres ejemplos de seres artificiales (jardines químicos, robots duros y aplicaciones informáticas basados en circuitos electrónicos y robots blandos basados en nuevos materiales) y tres ejemplos de seres redivivos (organoides, xenorobots y especies desextintas). Jardines químicos, robots duros, aplicaciones informáticas y robots blandos se construyen a partir de materiales inorgánicos, mientras que organoides, xenorobots y especies desextintas se construyen a partir de material biológico. En el caso de organoides y xenorobots se parte de cultivos celulares, que a su vez son resultado de operaciones biotecnológicas de alienación. Para las especies desextintas, el material de partida fue alienado de manera no planificada, debido procesos evolutivos naturales o a la actividad humana según el caso. La biotecnología, entonces, se mueve también con naturalidad en el continuo vivo-no vivo y en ambas direcciones, cuestionando un límite claro con la tecnología en general. En tanto tecnología, y a diferencia de la biología, no se pregunta “¿Vive?” sino que se pregunta “¿Funciona?” y “¿Lo puedo vender?”.

La consideración de si un bioartefacto se movió desde lo vivo hacia lo no vivo o viceversa es fundamental desde lo legal y lo comercial. La sociedad occidental capitalista jerarquiza qué entidades se pueden comprar y vender y de qué manera. Esta jerarquización tiene en parte que ver con el lugar en el eje vivo-no vivo. Las personas tomamos propiedad de lo no vivo y pasamos a manejarlo libremente: no le debemos nada al mineral de hierro. Podemos cultivar seres vivos como microbios y plantas y matarlos con libertad, siempre que no pongamos en riesgo a otras personas. Para realizar un ensayo en laboratorio con animales invertebrados no debemos dar tantas explicaciones como con animales vertebrados o primates. La ley dice que le debemos ciertas consideraciones a un vertebrado doméstico como el perro, pero menos que a especies naturales como el elefante o el oso panda, para las cuales estamos nominalmente obligados a respetar tanto al hábitat como a los individuos. Finalmente, nuestra sociedad considera al ser humano como distinto de los otros seres vivos y generalmente, no avala la compraventa de los individuos ni de sus partes. La biotecnología posiciona sus bioartefactos en el eje vivo-no vivo teniendo en cuenta esta jerarquía de restricciones sociales y comerciales. Así, la biotecnología toma a moléculas como la invertasa, la seda de araña, la vacuna fabricada a partir de virus atenuados y los seres inorgánicos como los robots, aplicaciones informáticas y materiales artificiales como meros objetos, susceptibles de ser patentados, fabricados en serie y alquilados o vendidos. Los cultivos celulares, xenorobots, plantas domesticadas y plantas transgénicas están vivos desde la intuición común pero no tienen todas las propiedades de los seres vivos que vemos en la naturaleza. Por lo tanto, cultivos celulares, mascotas y plantas transgénicas también pueden patentarse o registrarse, producirse y comercializarse. El lugar que ocuparán en el futuro las especies desextintas no está aún claro y probablemente dependa de si las mantendremos en ambientes artificiales como campos de cultivo o explotaciones ganaderas o si las liberaremos a un hábitat natural como especies silvestres, como se propone con el futuro desextinto mamut lanudo.

Bioartefactos en el valle inquietante

En los orígenes del campo de la inteligencia artificial se puso en un lugar central el test de Turing, que se pregunta si un algoritmo de inteligencia artificial es distinguible de un ser humano [39]. De alguna manera nos preguntamos cuánto se parece una inteligencia artificial a un ser humano, y consideramos que la respuesta puede ser “poco”, “mucho” o “del todo”. Esta gradación está relacionada con la idea del valle inquietante. La misma señala que la respuesta emocional de un ser humano es: neutra respecto de una máquina con aspecto de máquina, de afinidad respecto de un peluche o un robot humanoide y de mayor afinidad aún con otros seres humanos [40]. Esta relación entre parecido y afinidad se interrumpiría con entidades que están muy cercanas a un ser humano pero que no lo son, es decir, entidades con características similares a las humanas en multiplicidad de aspectos como por ejemplo un muñeco “newborn” hiperrealista, un zombi o un cadáver. En estos casos lo que se genera es inquietud y rechazo. Podríamos plantear también un test de Bio-Turing, que se pregunta si un bioartefacto es distinguible de un ser vivo, y preguntarnos también si hay un valle bio-inquietante. Desde una respuesta intuitiva y teniendo en cuenta que no están construidos a partir de biomoléculas, podríamos decir que robots, aplicaciones informáticas y materiales artificiales no están vivos y que desde ese lado no producen rechazo. Y sin embargo, hemos establecido que poseen algunas características propias de la vida. A vuelo de pájaro, las especies desextintas están sin duda vivas, aunque les falten sus interacciones ecológicas originales. Esto nos produce inquietud, como muestra el hecho de que muchas escenas de las películas de dinosaurios desextintos puedan clasificarse como cine de terror. Organoides y xenorobots están formados por células vivas, pero su organización ha perdido o alterado el tamaño o la lógica fisiológica que consideramos normal. ¿Qué son entonces? ¿y un cerebroide de dos milímetros en una placa de Petri? ¿y una pelota de células de embrión que mientras nada recolecta células sueltas y las agrupa en otras pelotas como ella? ¡Que me traigan un calmante, caí en el valle bio-inquietante! Resumiendo, los movimientos biotecnológicos desde lo no vivo hacia lo vivo plantean cuestiones similares a las discutidas para la inteligencia artificial. Como en ese caso, a veces no está claro si una entidad está viva o no, lo cual puede producir desazón. Curiosamente, se discute con frecuencia en los medios y los cafés si la inteligencia artificial es inteligente o no, mientras que la manera en que la biotecnología se mueve entre lo vivo y lo no vivo no aparece de manera explícita en la discusión pública sino poéticamente, en la forma de películas de dinosaurios.

Los bioartefactos se diseñan, implícita o explícitamente, para ocupar un cierto lugar (utensilio, alimento, mascota) en nuestro esquema social, legal y económico. Parte de este diseño depende de movimientos artificiales en el eje vivo-no vivo, que hace que ciertas propiedades de lo vivo estén presentes en el bioartefacto y otras no. Cabe preguntarse cuán estable es este resultado, tanto para cada bioartefacto en sí mismo como en el contexto de una biosfera activa. Es recomendable tener en cuenta que las biomoléculas y organismos naturales no son invenciones humanas ni diseños inteligentes, sino el resultado de procesos evolutivos en el contexto de una biosfera compleja, con muchas interacciones positivas y negativas entre organismos, que escalan de manera no lineal entre niveles de organización y que se modifican con el tiempo y el contexto ambiental. Desde este punto de vista, no sorprende que continuamente descubramos nuevas características y comportamientos de biomoléculas y organismos que han sido estudiados por décadas. Cabe preguntarse cuán seguros estamos de cómo se va a comportar un bioartefacto si escapa del entorno alienado en el que lo explotamos o si este entorno sufre cambios imprevistos. ¿Podrían desplazarse sin avisar en el eje vivo-no vivo? Es una pregunta muy explorada en el caso de la inteligencia artificial, pero no tanto para la biotecnología en general.

Aprovechemos para ensayar un par de hipótesis, asumiendo que no hablamos de objetos sino que hablamos de sistemas con al menos algunas propiedades de la vida: ¿Sería posible que la invertasa producida en una fábrica de After Eight ayude a crecer a una población intrusa de levadura del pan? ¿Podemos imaginar que la producción de proteínas de seda de araña en un microorganismo transgénico contribuya a la supervivencia del microorganismo si este se escapa del biorreactor? ¿Y si el virus atenuado de una vacuna fabricada para seres humanos provoca una epidemia en el ganado? ¿Qué tal si una ráfaga de viento traslada a la semilla de una planta transgénica a un campo no controlado donde se establecen interacciones ecológicas imprevistas? ¿Tiraríamos a la basura una placa de Petri que contiene cerebroides de cuarta generación cuya actividad sugiere un grado modesto de conciencia? ¿Qué ocurriría con los armadillos si liberamos gliptodontes desextintos en la pampa? En otras palabras, dada la naturaleza multiescala de la biología y la multiplicidad de posibilidades de interacción y evolución que proporciona la biosfera actual, sería irresponsable pensar que los bioartefactos están totalmente bajo nuestro control.

En la situación de no poder controlarlos de manera absoluta, se vuelve fundamental preguntarnos continuamente cuáles son las cualidades de nuestros bioartefactos. Las reales y efectivas, más allá de aquellas diseñadas originalmente. Ser capaces de apreciar todas las cualidades de los bioartefactos y sus cambios depende en primer lugar de hacernos la pregunta. Si queremos ver que el bioartefacto es un ser vivo que puede evolucionar e interactuar con otros seres vivos, lo veremos. Si no, lo supervisaremos a través de controles que los tratan como cuasi-objetos y pueden no dejarnos ver atributos relevantes. En las sociedades que comen perro se suele decir que éste es un animal estúpido [41]. Desde una perspectiva occidental, pensaríamos que quien dice eso lo hace por conveniencia y plantea las cosas de una manera que nos hace ciegos a la inteligencia del perro. ¿Con qué frecuencia somos ciegos a los atributos de los bioartefactos? Tratar al bioartefacto como algo estúpido o muerto (o en el camino) sería no querer ver parte de sus atributos como materia viva (o cercana a ella). Nuestra supervisión debe ser abierta y dar oportunidades a que los bioartefactos modifiquen los lentes técnicos y legales con los que los miramos.

Agradecimientos

PER e IES son investigadores CONICET. LCC, PER e IES son investigadores-docentes de la Universidad de Buenos Aires.

Referencias:

1. Foucault M (2024) Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber,. Siglo XXI.

2. Rodriguez PE (2016) Biopolítica e individuación viviente. La ética en los tiempos de la biotecnología. Revista Colombiana de Bioética 11: 48–60.

3. Foucault M (2018) La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina. Revista Cubana de Salud Pública 44: 172–183.

4. Sibilia P. (2014) O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias digitais,. Contraponto.

5. Iacub M. (2004) Las biotecnologías y el poder sobre la vida. In El infrecuentable Michel Foucault. Renovación del pensamiento crítico Letra Viva-Edelp, Buenos Aires.

6. Simondon G. (2007) El modo de existencia de los objetos técnicos,. Prometeo Libros, Buenos Aires.

7. Austin HP, Allen MD, Donohoe BS, Rorrer NA, Kearns FL, Silveira RL, et al. (2018) Characterization and engineering of a plastic-degrading aromatic polyesterase. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115 DOI: 10.1073/pnas.1718804115.

8. Couso LL, Rodriguez PE, and Sanchez IE. (2024) Sistemas vivos, semivivos y zombis. QuimicaViva 23.

9. Kulshrestha S, Tyagi P, Sindhi V, and Yadavilli KS. (2013) Invertase and its applications – A brief review. Journal of Pharmacy Research 7: 792–797 DOI: 10.1016/j.jopr.2013.07.014.

10. Morgan E. (2016) Sticky Layers and Shimmering Weaves: A Study of Two Human Uses of Spider Silk. DESIGN 29: 8–23 DOI: 10.1093/jdh/epv019.

11. Badgett MR, Auer A, Carmichael LE, Parrish CR, and Bull JJ. (2002) Evolutionary Dynamics of Viral Attenuation. J Virol 76: 10524–10529 DOI: 10.1128/JVI.76.20.10524-10529.2002.

12. Anna Lowenhaupt Tsing. (2023) Los hongos del fin del mundo - sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas, Caja Negra Editora.

13. Jackson DA, Symons RH, and Berg P. (1972) Biochemical Method for Inserting New Genetic Information into DNA of Simian Virus 40: Circular SV40 DNA Molecules Containing Lambda Phage Genes and the Galactose Operon of Escherichia coli. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 69: 2904–2909 DOI: 10.1073/pnas.69.10.2904.

14. Padgette SR, Kolacz KH, Delannay X, Re DB, LaVallee BJ, Tinius CN, et al. (1995) Development, Identification, and Characterization of a Glyphosate‐Tolerant Soybean Line. Crop Science 35: 1451–1461 DOI: 10.2135/cropsci1995.0011183X003500050032x.

15. Lombardo L. (2014) Genetic use restriction technologies: a review. Plant Biotechnology Journal 12: 995–1005 DOI: 10.1111/pbi.12242.

16. Fan C, Davison PA, Habgood R, Zeng H, Decker CM, Gesell Salazar M, et al. (2020) Chromosome-free bacterial cells are safe and programmable platforms for synthetic biology. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 117: 6752–6761 DOI: 10.1073/pnas.1918859117.

17. Hatton IA, Galbraith ED, Merleau NSC, Miettinen TP, Smith BM, and Shander JA. (2023) The human cell count and size distribution. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 120: e2303077120 DOI: 10.1073/pnas.2303077120.

18. Skloot R. (2010) The immortal life of Henrietta Lacks, 1. ed. Crown Publishers, New York.

19. Liu D. (2019) The Artificial Cell, the Semipermeable Membrane, and the Life that Never Was, 1864–1901. Historical Studies in the Natural Sciences 49: 504–555 DOI: 10.1525/hsns.2019.49.5.504.

20. Barge LM, Cardoso SSS, Cartwright JHE, Cooper GJT, Cronin L, De Wit A, et al. (2015) From Chemical Gardens to Chemobrionics. Chem. Rev. 115: 8652–8703 DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00014.

21. Forlizzi J, and DiSalvo C. (2006) Service robots in the domestic environment: a study of the roomba vacuum in the home. In Proceedings of the 1st ACM SIGCHI/SIGART conference on Human-robot interaction ACM, Salt Lake City Utah USA. 258–265.

22. Parekh D, Poddar N, Rajpurkar A, Chahal M, Kumar N, Joshi GP, et al. (2022) A Review on Autonomous Vehicles: Progress, Methods and Challenges. Electronics 11: 2162 DOI: 10.3390/electronics11142162.

23. Guizzo E. (2019) By leaps and bounds: An exclusive look at how Boston dynamics is redefining robot agility. IEEE Spectr. 56: 34–39 DOI: 10.1109/MSPEC.2019.8913831.

24. Wrye J. (2009) Beyond Pets: Exploring Relational Perspectives of Petness. The Canadian Journal of Sociology 34: 1033–1063.

25. Deng J, and Lin Y. (2023) The Benefits and Challenges of ChatGPT: An Overview. FCIS 2: 81–83 DOI: 10.54097/fcis.v2i2.4465.

26. McDonald Schetky L. (1979) Shape-Memory Alloys. Scientific American 241: 74–83.

27. Otake M, Kagami Y, Inaba M, and Inoue H. (2002) Motion design of a starfish-shaped gel robot made of electro-active polymer gel. Robotics and Autonomous Systems 40: 185–191 DOI: 10.1016/S0921-8890(02)00243-9.

28. Tripaldi L. (2023) Mentes paralelas. Descubrir la inteligencia de los materiales,. Caja Negra.

29. Matsuda T, Kawakami R, Namba R, Nakajima T, and Gong JP. (2019) Mechanoresponsive self-growing hydrogels inspired by muscle training. Science 363: 504–508 DOI: 10.1126/science.aau9533.

30. Zhao Z, Chen X, Dowbaj AM, Sljukic A, Bratlie K, Lin L, et al. (2022) Organoids. Nat Rev Methods Primers 2: 94 DOI: 10.1038/s43586-022-00174-y.

31. Camp JG, and Treutlein B. (2022) Human brain organoids influence rat behaviour. Nature 610: 265–266 DOI: 10.1038/d41586-022-02977-1.

32. Blackiston D, Lederer E, Kriegman S, Garnier S, Bongard J, and Levin M. (2021) A cellular platform for the development of synthetic living machines. Sci. Robot. 6: eabf1571 DOI: 10.1126/scirobotics.abf1571.

33. Kriegman S, Blackiston D, Levin M, and Bongard J. (2021) Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118: e2112672118 DOI: 10.1073/pnas.2112672118.

34. Crichton M, and Cornish FH. (2005) Jurassic Park, 2. print. Macmillan, Oxford.

35. Novak BJ. (2018) De-Extinction. Genes 9: 548 DOI: 10.3390/genes9110548.

36. Sallon S, Cherif E, Chabrillange N, Solowey E, Gros-Balthazard M, Ivorra S, et al. (2020) Origins and insights into the historic Judean date palm based on genetic analysis of germinated ancient seeds and morphometric studies. Sci. Adv. 6: eaax0384 DOI: 10.1126/sciadv.aax0384.

37. Campbell KHS, McWhir J, Ritchie WA, and Wilmut I. (1996) Sheep cloned by nuclear transfer from a cultured cell line. Nature 380: 64–66 DOI: 10.1038/380064a0.

38. Folch J, Cocero MJ, Chesné P, Alabart JL, Domínguez V, Cognié Y, et al. (2009) First birth of an animal from an extinct subspecies (Capra pyrenaica pyrenaica) by cloning. Theriogenology 71: 1026–1034 DOI: 10.1016/j.theriogenology.2008.11.005.

39. Turing AM. (1950) I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. Mind LIX: 433–460 DOI: 10.1093/mind/LIX.236.433.

40. Mori M, MacDorman K, and Kageki N. (2012) The Uncanny Valley [From the Field]. IEEE Robot. Automat. Mag. 19: 98–100 DOI: 10.1109/MRA.2012.2192811.

41. Despret V. (2023) Cuando el lobo viva con el cordero,. Cactus, Buenos Aires.

ISSN 1666-7948 www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar |

Revista QuímicaViva Volumen 24, Número 1, Abril de 2025 |

Publicado en:

Vol 24, Nro 1

Abril de 2025

Identificador: E0278

DOI:10.62167/qv.e0278

Tipo: Perspectivas

Recibido en: 10/12/2024

Aceptado en: 04/04/2025

Contacto: Luciana Laura Couso