ISSN 1666-7948

Revista Electrónica de Ciencia y Educación

Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN

ISSN 1666-7948

Revista Electrónica de Ciencia y Educación

Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN

Una experiencia innovadora. Narrativas sobre enfermedades poco frecuentes

Adúriz-Bravo Agustín1, Cagliero Joaquina2, Carrera Martín Ignacio2, Coto Lola2, Di Ielsi Pablo2, Domínguez Darian2, Fabre Barbero Nicole2, Fernández Sofía2, Goldschmidt Juana2, Gomez Noelía2, Karsansky Atallah Martina2, López Martín Paula2, Pagano Camila2, Pagnotta Priscila Ayelén2,3, Pérgola Martín1, Revel Chion Andrea1, Santos Javier2,4, Scarrone Lisandro2, Tacchino Valentina2, Toppino Rocío Ailén2, Waldman Malena2, Zavalia Lola2

1Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (FCEN, UBA)

2 Departamento de Química Biológica (FCEN, UBA)

3 Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME)

4 Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional (IB3, FCEN, UBA)

Nota: En este trabajo nos referiremos a narrativas y relatos indistintamente.

Resumen

Se presenta una experiencia innovadora realizada con el departamento de QB y un grupo de Didactas del CeFIEC (Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias) de la FCEyN. Un grupo de estudiantes de la asignatura, tutorados por docentes de ambos espacios académicos, elaboraron narrativas sobre enfermedades poco frecuentes a ser explicadas por procesos bioquímicos. Los relatos fueron presentados en la Segunda Jornada sobre Perspectivas Crítica para la Enseñanza de la Salud organizada por el Instituto CEFIEC que convocó a estudiantes y docentes de los profesorados de Biología y Química de la FCEYN y otros centros de formación docente.

Palabras clave: Narrativas, química, salud, didáctica, enfermedades poco frecuentes

Summary

This article presents an innovative experience carried out between Department of Biological Chemistry and a couple of members from the CeFIEC (Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias) from the FCEyN. A group of students who had taken the subject, with the tutoring from teachers belonging to both academic areas, elaborated narratives on several rare diseases explained by chemical processes. These short stories were presented at the Second Conference about Critical Perspectives on Health Pedagogy (organized by the CeFIEC institute) which gathered students and biology and chemistry teacher education programs, in addition to some other teaching-formation centers.

Keywords: Narratives, chemistry, health, didactics, rare diseases

Los antecedentes

La experiencia que presentamos describe un trabajo conjunto entre dos ámbitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) que históricamente no dialogan ni interactúan: la asignatura Química Biológica (QB) y el Centro de Formación en Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CeFIEC).

Sin embargo, hubo un hecho anterior a esta experiencia en el año 2022 en el marco de la organización, por parte de la dirección del Instituto CeFIEC, de la Primera Jornada sobre Perspectivas Críticas para la Enseñanza de la Salud. En esa oportunidad el Dr. Javier Santos, docente de QB e investigador del IB3, enterado de la realización del evento solicitó participar y presentó una propuesta, que el comité organizador coincidió en aceptar, en virtud de que sintonizaba muy bien con el espíritu de aquella primera versión de la jornada. Su exposición sobre enfermedades huérfanas fue particularmente bien recibida porque hacía visible un campo generalmente omitido en la enseñanza de la salud en todos los niveles educativos como lo representan las enfermedades poco frecuentes.

Cuando comenzamos, desde el Instituto CeFIEC, a organizar las Segundas Jornadas sobre Perspectivas Críticas para la Enseñanza de la Salud (2023), debimos seleccionar ejes didácticos y los vinculados con problemáticas de salud, apoyados en la experiencia anterior ambos surgieron casi simultáneamente. En relación con el primero nos decantamos por las narrativas como dispositivo de enseñanza que se constituyen en un tema de interés de tres investigadores que trabajan actualmente en forma conjunta en el CeFIEC, la Dra. Andrea Revel Chion y los Dres. Pérgola y Adúriz- Bravo. [1-2]

Respecto del segundo eje, el interés que las enfermedades poco frecuentes habían despertado el año anterior inclinó la decisión de abordar aquellas que tuvieran explicaciones bioquímicas. Esto permitiría convocar a profesores y estudiantes de biología y de química, con el objetivo de proponer la reflexión acerca de la posibilidad de instalar la enseñanza de la salud en las instituciones educativas de todos los niveles.

El Dr. Santos apoyó la idea y con la ayuda de la Lic. y Prof. Priscila Pagnotta, docente de QB, convocó a estudiantes actuales y a algunos de cursadas anteriores. Así, se sumaron a la experiencia 15 chicos y chicas que nos acompañaron desde el inicio con un compromiso conmovedor.

Los autores de los relatos

La asignatura QB es una materia común a las Licenciaturas de las carreras de Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas de FCEyN de la Universidad de Buenos Aires, cursada por aproximadamente 150 estudiantes por cuatrimestre.

En esta materia, los/las estudiantes se acercan al conocimiento del metabolismo y sus bases moleculares. Entre los temas abordados, se estudia cómo están constituidas las vías metabólicas, los modos en los que son controladas y qué son las proteínas, con un protagonismo muy especial de las enzimas. También se hace foco en cómo es posible intervenir dichas vías metabólicas mediante el estudio y el uso de técnicas de ingeniería apuntadas a las proteínas. Algo interesante es que, en cierta medida, las químicas y los químicos, a lo largo de todos estos años, han logrado descifrar gran parte del lenguaje de la materia. La posibilidad de pensar con el lenguaje de la química y usar a las moléculas y a sus partes como ladrillos de construcción para generar, mediante “reacciones químicas”, nuevas estructuras con actividades y funciones, como medicamentos y antídotos, abre un campo fantástico y extremadamente creativo que, a pesar de su complejidad, es comprendido por los/las estudiantes en la universidad da la posibilidad de participar en el partido de la síntesis química.

En el marco de esta materia se sentaron las bases metabólicas que luego sustentaron los relatos que luego elaboraron nuestros 15 escritores.

Construyendo narrativas

El desafío que nos habíamos propuesto no era sencillo: Si bien ya la voluntad de poner en diálogo estos ámbitos en apariencia tan disímiles era clave, no alcanzaba por sí sola, para que la empresa funcione. Los tres investigadores del Instituto CeFIEC tenían la tarea de enseñarles a los 15 estudiantes a construir narrativas y, para eso, debían presentarles qué son los relatos o narrativas, qué formato tienen, qué las caracterizan, mostrarles ejemplos, invitarlos/as a identificar situaciones en las que hicieron uso de ellas durante su vida. Para esto se pensaron algunas estrategias de intervención tras lo cual se encontraron todos en el CeFIEC. Se les contó acerca de las Jornadas, cuál sería el público que asistiría a ellas (como un modo de que comenzaran a pensar en quiénes serían los receptores de los relatos) y comenzó la tarea.

Inicialmente se los invitó a recordar relatos de su infancia, fueron invitados a identificar características comunes en todos ellos, a listarlas, a reconocer las funciones epistemológicas y morales de los relatos que les habían contado durante su vida, es decir qué se aprendía con ellos y qué se persigue enseñar desde el punto de vista de los valores. Se les mostró coincidencias entre sus impresiones y lo que en el campo de la didáctica y la lingüística se asume que caracteriza a un relato, algunas diferencias con otros géneros discursivos, se les mostraron ejemplos, se los invitó a leer otros.

Se elaboró un amplio listado de enfermedades poco frecuentes cuyo funcionamiento puede ser explicado con elementos de la materia QB. Luego, ambos grupos, docentes y didactas, acordaron cuáles de ellas serían abordables en función de su complejidad y se elaboró una selección que les fue presentada a los estudiantes a través de un grupo de WhatsApp abierto con el fin de contar con un canal de comunicación, consulta de modos de abordar el trabajo, organización de encuentros etc. Algo interesante fue que los/as estudiantes propusieron activamente algunas enfermedades que les causaban interés, sobre las que deseaban indagar y que consideraban importante que fueran abordadas en los diferentes niveles educativos.

Los/as estudiantes rápidamente se auto organizaron en grupos y eligieron el caso sobre el que, primero profundizaron sobre su explicación bioquímica, y luego comenzaría la tarea de convertir en un relato. Se trataba de explorar un formato que tal vez apenas recordaban de la niñez, pero que ahora era necesario construir con elementos complejos desde el punto de vista de la química, pero no sólo con ella; a su vez, debían abordar la vertiente humana, con delicadas aristas en torno a los modos en los que los pacientes recorren su experiencia vital, cómo los acoge la sociedad y cómo los invisibiliza. Este era un punto crucial en el que coincidimos muy rápidamente: la necesidad de mostrar una visión más completa de las enfermedades que involucre las bases metabólicas pero que no pierda el foco humano porque de ese modo se construiría una verdadera narrativa.

A partir de la elección de las enfermedades se organizaron tutorías con horarios fijos para cada uno de los grupos, en los que los/as estudiantes fueron exponiendo el resultado de sus indagaciones, las fuentes que iban encontrando, las que desechaban, los datos que podrían resultar de interés para los receptores de las narrativas (prevalencia, detalles metabólicos, nombres de enzimas involucradas, casos en Argentina, asociaciones ocupadas de la enfermedad, entre muchos otros).

Un desafío que los 15 estudiantes debieron enfrentar fue atender al destinatario de sus relatos, los asistentes a las Jornadas, en el marco de la cual expondrían sus relatos. Probablemente este fuera el obstáculo más difícil de sortear ya que suponía dejar el apoyo exclusivo de la QB que mejor dominaban y buscar modos, ideas, fuentes de las cuales obtener los elementos psicológicos, históricos, económicos, humanos, es decir, aquellos vinculados con las otras dimensiones de la enfermedad. La creatividad que expusieron los diferentes grupos en esta búsqueda fue impactante: un grupo contactó y entrevistó a un tiktoker chileno que vive con ataxia; otro grupo identificó que en la novela de Shakespeare “La tempestad” se hacía alusión a Calibán, un posible candidato a padecer trimetilaminuria; un grupo de chicas se situó en un pueblo cuyos habitantes sufren las consecuencias de ingerir agua con arsénico; otro grupo, en un angustioso viaje en el tiempo, relató cómo las mujeres de varias familias padecen deficiencia de ornitina transcarbamilasa; uno más ubica a Leloir en el descubrimiento de la galactosemia; y cuatro estudiantes relatan cómo un pequeño descubre la razón por la que deberá esquivar las hamburguesas toda su vida.

Sin que nadie se lo propusiera, los horarios de los encuentros de tutoría dejaron de respetarse y, paulatinamente, los/as estudiantes se acercaban al CeFIEC en el horario correspondiente al primer turno, por lo que en ocasiones coincidían tres o cuatro grupos. Se instaló naturalmente una práctica en la que la presentación de cada relato era sometido a la evaluación de sus pares que señalaban secciones confusas, duración, golpes bajos, finales dramáticos y también la devolución acerca de qué impacto les había producido a ellos mismo escuchar el relato. Así, cada grupo recibió retroalimentación de los tres investigadores en didáctica, de sus profesores de QB y de sus compañeros/as que estaban atravesando la misma experiencia.

¿Por qué narrativas?

David Lodge, el reconocido lingüista y escritor inglés, afirma que la narrativa es una de las operaciones fundamentales de construcción de sentido que posee la mente, peculiar tanto de los individuos, como de la humanidad en su conjunto.[3] Las narrativas representan una característica universal y esencial de la especie que genera la construcción de mundos posibles.

Existen argumentos sólidos en torno al hecho de que el formato narrativo tiene cierto estatus privilegiado en el sistema cognitivo humano y, en ese sentido, se plantea que los relatos son comprendidos más fácilmente porque la mayoría de sus elementos estructurales básicos se corresponden con aspectos centrales de la experiencia humana, es decir, vivencias situadas en el tiempo. Esto es equivalente a lo que persigue una narración: contar algo que sucede en un tiempo, precedida a su vez por otros eventos relacionados (Norris et al, 2005). [4]

Bruner, en esa misma línea, sostiene que la propiedad más importante de las narrativas es el hecho de que son “inherentemente secuenciales”, es decir que el relato consta de una secuencia de sucesos, estados mentales y acontecimientos. Comprender una narrativa, por lo tanto, exige captar la trama pero también sus componentes, que deben ser puestos en relación con dicha trama. [5-6] Estos autores enfatizan acerca del carácter constitutivo de las narrativas para los seres humanos y resaltan su pertinencia para la transmisión de conocimientos. La cultura moderna invierte ingentes cantidades de tiempo en dialogar, discutir, persuadir, confrontar, y compartir experiencias por medio de la palabra, lo que permite inferir, precisamente, el lugar privilegiado que mantiene la práctica narrativa en nuestras sociedades. [7]

En aquella secuencialidad que Bruner reconoció como la propiedad más relevante de las narrativas, se sostiene el interés que las mismas generan en el auditorio: la necesidad de resolver el desequilibrio que originó el relato, el deseo por conocer. Las narrativas, a diferencia de otros tipos textuales como los descriptivos, informativos o explicativos, contienen datos y aspectos de corte psicológico, histórico, ideológico, político, económico, ecológico, etcétera que, entrelazados en la secuencialidad del relato, ejercen un efecto motivador.

Avraamidou y Osborne sugieren que las narrativas tienen una serie más o menos estable de componentes: un propósito, que colabora con la comprensión de algún hecho del mundo y los conceptos asociados a aquel hecho; episodios que corresponden a la cadena de eventos conectados entre sí; una estructura caracterizada por un inicio, un desarrollo y un final ordenados temporalmente y relatados en tiempo pasado, los agentes que se corresponden, ya sea con actores como con “entidades” no humanas; un narrador que puede ser más o menos visible en la narrativa, y un lector o “escucha”, que deberá interpretar y comprender el texto como una historia. [8]

Salud y Química

Salud y química siempre estuvieron juntas. Comprender los mecanismos que subyacen a las enfermedades requiere entender profundamente la química biológica. Desde el efecto sobre nuestros cuerpos del contenido de arsénico en el agua que tomamos, hasta las consecuencias en la salud de la alteración de una enzima que transforma una molécula pequeña (la trimetilamina) en otra (óxido de trimetilamina) en la trimetilaminuria2 o la imposibilidad de transformar el aminoácido fenilalanina en tirosina (otro aminoácido) en la fenilcetonuria. Los mecanismo químicos que subyacen pueden ser simples, pero la naturaleza de “red interconectada” del metabolismo suele imponer complejidad; así también en muchos casos, esta característica permite encontrar soluciones que incluyen “caminos alternativos”. Entender la estructura molecular es fundamental para comprender los mecanismos bioquímicos. Sin embargo, no es suficiente, ya que es necesario comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas que incluyen a estas moléculas, que tienen características que le son propias. El estudio de cada una de sus partes en forma aislada no puede explicar estas características en forma acabada, pues el todo es más que la suma de sus partes.

Enfermedades poco frecuentes

Las enfermedades poco frecuentes (EpoF) son unas 8000 enfermedades distintas que involucran en conjunto a cerca del 10% de la población. Aunque hay grupos científicos que las estudian, para la gran mayoría no existe todavía una cura. Además, en algunos casos, los estudios médicos para conseguir un diagnóstico pueden ser muy costosos y no se realizan en todos los hospitales. Por otro lado, al ser tantas y presentar baja frecuencia poblacional, muchas veces se demora en arribar a un diagnóstico certero, lo cual ocasiona gran malestar en los pacientes. En este sentido, es de gran importancia la presencia de asociaciones sobre EpoF, la capacitación del personal de salud, el diálogo entre la medicina y la ciencia y la promoción del conocimiento poblacional, por ejemplo, a través de narrativas en las instituciones educativas.

Conclusiones y perspectivas

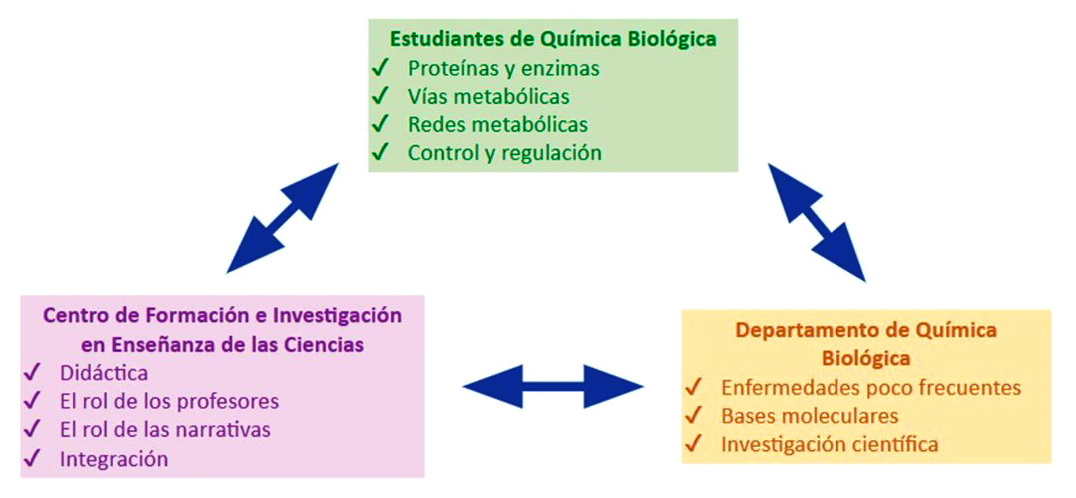

Esta experiencia inédita en nuestra institución muestra cómo la colaboración entre campos que históricamente parecen alejados por sus objetos de estudio y metodologías de trabajo -el de la didáctica de las ciencias naturales y el de la QB- pueden converger en una producción de enorme potencia, la cual se resume en el gráfico de interacción de la Figura 1.

Figura 1 Gráfico de interacción entre las diferentes aristas que se interconectaron para desarrollar las narrativas sobre enfermedades poco frecuqnetes.

La experiencia fue fuertemente positiva para estudiantes y docentes-investigadores ya que todas las partes hemos aprendido y nos sensibilizamos más a través de conocer qué significa vivir con alguna de estas dolencias. Los diferentes grupos describieron en el marco de la Jornada de Perspectivas Críticas 2023 el camino que habían recorrido para elaborar el relato, lo que fue un aporte potente para futuros profesores y estudiantes de profesorado de la FCEyN y de otras instituciones. Promover espacios que muestren y estimulen el vínculo entre la didáctica y la química es un punto de partida hacia una enseñanza de las ciencias que haga foco en los aspectos sociales, imprescindibles para incluir el abordaje de las EPoF.

Los/as estudiantes remarcan el enorme desafío que representó construir sus relatos especialmente cuando pretendieron que tuvieran un “final feliz”. Pero en aquella construcción se encontraron con realidades y escenarios diferentes, tal como percibir que muchas EPoF aún no tienen cura, que algunas personas pueden verse muy afectadas y que pueden ser víctimas de bullying, y otras formas de violencia y exclusión. Fueron comprendiendo que no es suficiente conocer, sino que hace falta empatizar y comprometerse, su participación en esta experiencia va precisamente en esa dirección. Finalmente, la escena de estos 15 autores narrando sus producciones fue conmovedora. Una clara muestra de ciencia viva, humana y de calidad.

“Es indispensable reconocer las enfermedades, incluir a la personas que las sobrellevan, charlar y no esconderlas. Creemos que estas pueden ser las piezas que conformen los andamios para la cura. Nos dimos cuenta que estas historias apenas están comenzando...”, mencionó una de las estudiantes/autora en el cierre de la Jornada. Su compañera de grupo cerró: Siento que ahora esas enfermedades que estudiamos tienen un rostro”.

Notas al pie

1En este trabajo nos referiremos a narrativas y relatos indistintamente.

2En esta experiencia colaboró la Lic. Tatiana Guendulain, quien, durante la Segunda Jornada sobre Perspectivas críticas para la enseñanza de la salud (2023), describió su trabajo en torno a la trimetilaminuria, las enormes dificultades que supone la inserción social de quienes la padecen y la importancia de contar en nuestro país con un centro de salud que realice el diagnóstico.

Referencias y links adicionales:

1. Revel Chion A y Aduriz-Bravo A. (2022). In sickness and in Health. Narratives on Epidemics as Tools for Science Teaching in Secondary Schools. Science & Education, 31, 269-291.

2. Revel Chion A. y Adúriz-Bravo A. (2014). ¿Qué historias contar sobre la emergencia de enfermedades? El valor de la narrativa en la enseñanza de las ciencias. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (36). https://doi.org/10.17227/01213814.36ted47.59

3. Lodge D. (2002). El arte de la ficción. Barcelona: Península.

4. Norris S, Guilbert S, Smith M, Hakimelahi L, Philips L (2005). A Theoretical Framework for Narrative Explanation in Science. Science & Education, 84 (4), 535-563

5. Bruner J (1991). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Alianza.

6. Bruner J (2013). La Fábrica de historias. Derecho, Literatura, Vida. Fondo de Cultura Económica.

7. Mc Ewan H, Egan K. (2005). La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Amorrortu.

8. Avraamidou L & Osborne J. (2009). The role of narrative in science education. International Journal of Science Education , 31 (12), 1683-1707

Ataxia: https://drive.google.com/file/d/1H8vu8TSlAfSfaz75HFQRc8tVz1FY3JGd/view?usp=drive_link

Fenilcetonuria: https://drive.google.com/file/d/1ylrEjq4TI3-uUrEzFh8tz_8er_uHHRbq/view?usp=drive_link

Galactosemia: https://drive.google.com/file/d/1xLB4pQZQP4SQJze9y0aZNWIllYCQ0CYz/view?usp=drive_link

HACRE: https://drive.google.com/file/d/1FrQHgyd0MrILTK--Obn22NKbYkVVQe6m/view?usp=drive_link

OTC: https://drive.google.com/file/d/1r35Z6X3LoEeaXCXFnJdwHqUf-_hpH-JM/view?usp=drive_link

Trimetilaminuria: https://drive.google.com/file/d/1o2nSOivObukaz6NXTDozN5ZtC-UzvZJE/view?usp=drive_link

ISSN 1666-7948 www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar |

Revista QuímicaViva Volumen 22, Número 3, Diciembre de 2023 |

Publicado en:

Vol 22, Nro 3

Diciembre de 2023

Identificador: E0256

Tipo: Trabajos de investigación

Recibido en: 10/12/2023

Aceptado en: 20/12/2023

Contacto: Pagnotta Priscila Ayelén