Espectrometría de masas como herramienta para la identificación de aglutinantes proteicos en pinturas andinas de los siglos XVII y XVIII

Valeria P. Careaga1, Diana M. Castellanos1, Ricardo Neme Tauil2, María P. Valacco2, Gabriela Siracusano3,4, Silvia Moreno2 y Marta S. Maier1,4

1 UMYMFOR-Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria

2 IQUIBICEN-Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria

3 CONICET, Godoy Cruz 2290, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

4 Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura (IIAC), Universidad Nacional de Tres de Febrero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Recibido: 14/12/2023 - Aceptado: 20/12/2023

Resumen

En este trabajo se presenta una revisión de los resultados de la caracterización de aglutinantes proteicos mediante técnicas de espectrometría de masas en muestras de pinturas murales de los siglos XVII y XVIII de iglesias andinas de la denominada Ruta de la Plata.

Palabras clave: pintura mural, proteínas, espectrometría de masas, patrimonio cultural, arte colonial andino

Summary

This work presents a revision of the results of the characterization of protein binders by mass spectrometry techniques in samples from XVII and XVIII century mural paintings in Andean churches on the so-called Silver Route.

Keywords: mural painting, proteins, mass spectrometry, cultural heritage, Andean Colonial art

Introducción

La espectrometría de masas (EM) es una técnica analítica que desde sus inicios ha sido aplicada en matrices muy variadas debido tanto a su versatilidad y sensibilidad como a la posibilidad de acoplarse con técnicas cromatográficas como cromatografía gaseosa (CG) o cromatografía líquida (CL), lo cual permitió la separación de mezclas complejas y la identificación a nivel molecular de los compuestos de interés. En el campo del patrimonio cultural se ha utilizado para la caracterización de pigmentos orgánicos, polisacáridos, ceras, aceites, resinas, y proteínas en muestras de esculturas, textiles, pinturas murales y de caballete [1, 2, 3].

La pintura mural es una manifestación cultural que ha estado presente desde hace aproximadamente 20.000 años [4]. Desde las primeras pinturas rupestres ha atravesado múltiples estilos y períodos hasta la pintura mural urbana contemporánea [5, 6 ,7]. Tanto la técnica como los materiales empleados para la elaboración de este tipo de obras han estado en constante evolución, pero su objetivo como expresión artística se mantiene, y constituye un testimonio visual de las situaciones sociales y/o políticas de la época.

Este trabajo presenta parte de los resultados obtenidos en el marco de un proyecto interdisciplinario desarrollado por historiadores del arte, químicos y restauradores de Argentina, Chile y Bolivia con el objetivo de estudiar los programas iconográficos, caracterizar la paleta de pigmentos y determinar la técnica pictórica en pinturas murales de iglesias andinas. En este trabajo nos centramos en una revisión sobre los logros alcanzados mediante técnicas de EM para el análisis de material proteico en micromuestras de pinturas murales de iglesias ubicadas en zonas cercanas a la denominada Ruta de la Plata. Esta ruta era una antigua vía utilizada para el transporte y comercio de plata y otros minerales desde el Cerro Rico de Potosí en Bolivia a la ciudad portuaria de San Marcos de Arica sobre el océano Pacifico en el Chile actual [8, 9]. La geografía de la zona andina donde se encuentra esta ruta resulta muy particular, con pueblos a más de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar y con un clima muy seco que influyó positivamente en la preservación de los materiales empleados en estas pinturas [10].

La producción de imágenes representó una las estrategias privilegiadas empleadas durante el Período Colonial para difundir la cultura europea y establecer mecanismos de control de las poblaciones en el Nuevo Mundo. Durante los siglos XVII y XVIII la tarea evangelizadora de la Iglesia Católica cumplió un papel fundamental en la constitución de un nuevo orden social [11]. La pintura mural desempeñó un rol importante en ese contexto dado que permitió, a través de imágenes, difundir narrativa cristiana de fácil interpretación para los nativos [12]. Es importante destacar que a pesar de la escasez de documentos de la época referidos a la producción de estas pinturas es posible, a partir de la identificación de una iconografía local en tensión con los símbolos cristianos y un primer antecedente que indica que algunos de los materiales empleados en su realización son de origen local [13], plantear que las comunidades indígenas participaron en su realización [14].

Las pinturas murales de las iglesias andinas, desde el punto de vista de su materialidad, presentan diversos componentes, tanto inorgánicos como orgánicos, que forman parte de la base de preparación de la pintura y de las capas pictóricas, en donde se hallan los pigmentos y los aglutinantes que se utilizaban para aplicarlos. Entre los pigmentos predominan los componentes inorgánicos. Un resultado destacable fue la identificación de brocantita y antlerita (sulfatos básicos de cobre) en las pinturas murales de las iglesias de Copacabana de Andamarca y San Andrés de Pachama en el actual territorio de Chile, identificados posteriormente en murales de otras iglesias [13, 15-18]. Estos pigmentos verdes no habían sido registrados anteriormente en el arte colonial y fueron caracterizados mediante una combinación de técnicas analíticas, como microscopía electrónica de barrido con detección de rayos X (SEM-EDS) y micro-espectroscopía Raman. El análisis de muestras de minerales provenientes de la mina de Chuquimata, en el norte de Chile, y su comparación con los identificados en las pinturas confirmó el origen de los pigmentos y su provisión local [17]. Por otra parte, estudios realizados mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD) confirmaron la presencia de un pigmento orgánico, una laca roja de ácido carmínico, en pinturas murales de iglesias andinas de Bolivia [13] y Chile [16].

Los aglutinantes proteicos (caseína, colas animales, huevo (yema y/o clara) se encuentran entre los materiales orgánicos más utilizados en obras pertenecientes al patrimonio cultural. El huevo se ha utilizado como aglutinante de pigmentos en la témpera tradicional y en mezclas con aceites secantes en la técnica de témpera grasa. Las colas obtenidas por hidrólisis de colágeno extraído de piel, huesos y tendones de animales fueron utilizadas como aglutinantes de pigmentos y también como adhesivos, aditivos para yesos y en la técnica de dorado [19]. La identificación de estos aglutinantes puede proporcionar información valiosa sobre el origen de los materiales empleados y, en conjunto con los resultados del análisis de otras moléculas orgánicas, tales como lípidos o polisacáridos, brindar detalles sobre la técnica pictórica de la obra. Estos datos resultan fundamentales para llevar a cabo procesos adecuados de conservación y restauración del patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta que los análisis que se realizan sobre pinturas murales y otros tipos de bienes culturales deben ser idealmente no invasivos o en su defecto micro-destructivos, para el estudio de micromuestras de estas obras se requiere la aplicación de técnicas analíticas muy sensibles que brinden información relevante a partir de una cantidad mínima. El estudio de los materiales proteicos en pinturas es una tarea particularmente desafiante debido a la muy baja cantidad de aglutinante orgánico presente distribuido en las bases de preparación y las capas pictóricas. La EM se encuentra entre las técnicas analíticas que cumplen con los requisitos necesarios para el estudio de este tipo de material orgánico. Las estrategias tradicionales para la identificación de proteínas incluyen el uso de hidrólisis ácida, preparación de derivados de aminoácidos (AA) y su determinación cuantitativa mediante técnicas cromatográficas acopladas a EM [16] y/o el estudio mediante pirólisis acoplada a cromatografía de gases con detección por EM (Pi-CG-EM) [21-23].

En los últimos años ha habido importantes avances en proteómica mediante EM [1,24-26] dado que proporciona información específica sobre la fuente de proteínas. La primera aplicación de la proteómica basada en EM en materiales antiguos se remonta al año 2000 [27], y las aplicaciones a obras de arte surgieron sólo unos años después [28-31], incluidas metodologías de extracción de proteínas de forma no invasiva [32, 33]. Sin embargo, queda aún un amplio campo de aplicación de la proteómica a muestras del patrimonio cultural. Para esto es necesario adaptar los protocolos que se usan para muestras modernas debido a la baja cantidad de material proteico presente, la heterogeneidad y el estado físico inusual de las muestras, así como la posibilidad de encontrarse con muestras altamente degradadas en virtud de su antigüedad [34].

Resultados

Se presenta una revisión sobre la identificación de proteínas en muestras de pintura mural andina mediante la aplicación de técnicas de EM por inserción directa (ID-EM), CG-EM, desorción/ionización por láser asistida por matriz con detector de tiempo de vuelo (UV-MALDI-TOF-TOF) y cromatografía líquida acoplada a EM con ionización por electrospray (LC-ESI/MS). Los resultados corresponden a muestras de pinturas murales de las iglesias de Copacabana de Andamarca (Bolivia), San Andrés de Pachama (Chile), Orurillo (Perú), Parinacota (Chile) y Curahuara de Carangas (Bolivia). Estas muestras fueron obtenidas a lo largo de cuatro viajes realizados a las zonas de estudio y corresponden a distintos colores de la paleta pictórica de cada mural.

Las muestras fueron analizadas en el LIAMA (Laboratorio de Investigación Aplicada a Materiales en Arte y Arqueología del DQO-FCEN) y los análisis de proteómica se llevaron a cabo en colaboración con el CEQUIBIEM (Centro de Estudios Químicos y Biológicos por Espectrometría de Masas), grupo dirigido por la Dra. Silvia Moreno del Instituto de Química Biológica (IQUIBICEN, FCEN, UBA).

Entre los primeros trabajos realizados sobre la aplicación de técnicas de EM en muestras de pinturas murales andinas se encuentra la identificación del pigmento índigo por ID-EM en matrices lipídicas y proteicas con ionización de electrones a 70 eV [35]. Esta técnica consiste en la introducción de muestras sólidas o líquidas contenidas en un crisol de vidrio en la cámara de ionización del espectrómetro de masa y su calentamiento gradual, en nuestro caso de 40 a 400°C [36], para la desorción-volatilización de algunos de los componentes y su posterior análisis en el espectrómetro de masa. La ventaja más atractiva de esta técnica es que no requiere de un pre-tratamiento de la muestra.

Se analizaron en primer lugar mezclas de referencia del pigmento azul índigo con diferentes aglutinantes como aceite de linaza, cola de conejo y huevo entero en una relación 1:1 aplicadas sobre un soporte de vidrio. Estas muestras fueron envejecidas naturalmente en ausencia de luz durante 13 años. El análisis por ID-EM permitió la identificación de índigo en las tres mezclas envejecidas. Así mismo se observó una degradación parcial del índigo a triptantrina en la mezcla con cola de conejo mientras que permanecía estable en las mezclas con aceite de linaza y huevo entero. En cuanto a los aglutinantes, se identificaron los componentes lipídicos en las mezclas con aceite y huevo mientras que en la única muestra en donde se observaron indicios de material proteico fue en la mezcla de índigo con cola animal. En este caso se observaron distintos iones, el más intenso de m/z 70, junto con otros iones de m/z 111, 124 y 154 que fueron asignados a la formación térmica de 2,5-dicetopiperazinas (DCP) a partir de colágeno [37, 38]. Estos dipéptidos cíclicos habían sido reportados previamente como productos de pirólisis de proteínas y pueden utilizarse como marcadores específicos de proteínas en matrices complejas [37, 39]. Los iones encontrados se asignaron a DCP de glicina, prolina e hidroxiprolina que son los aminoácidos principales del colágeno [40].

Con esta técnica se analizó una micromuestra azul de una pintura mural de la iglesia de Copacabana de Andamarca (Bolivia) del siglo XVIII. Este análisis permitió la identificación de índigo y de huevo en tan solo unos minutos y sin tratamiento previo de la muestra que se colocó directamente dentro del crisol. Cabe remarcar que no se observaron productos de degradación del material proteico.

Con el propósito de disponer de una metodología que nos permitiera indagar en mayor profundidad sobre los materiales orgánicos y la técnica pictórica en pinturas murales en iglesias andinas, se optimizó una metodología basada en un trabajo de Colombini et al. [41] para analizar los componentes lipídicos y proteicos a partir de una única micromuestra. La optimización se realizó con réplicas preparadas en el laboratorio [42], teniendo en cuenta la bibliografía disponible acerca de los materiales empleados en la pintura mural [43–45], en particular sobre pintura mural andina [46]. El uso de réplicas pictóricas permite optimizar las metodologías de análisis sin que la cantidad de muestra sea un factor limitante y al mismo tiempo realizar estudios de envejecimiento acelerado para la identificación de productos de degradación en obras de arte [47–51].

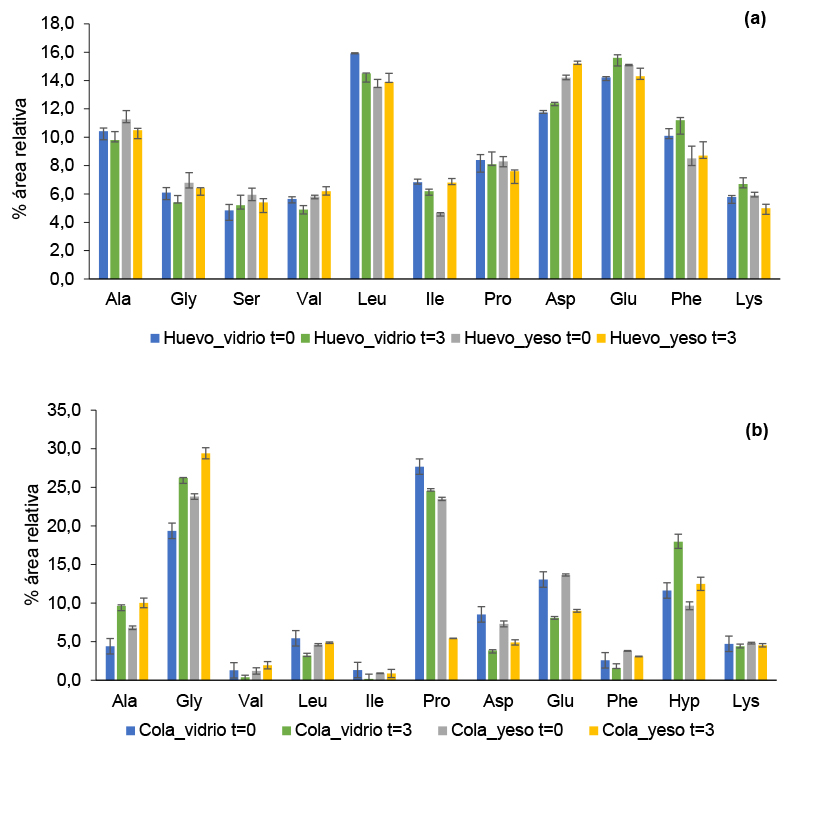

Las réplicas fueron preparadas por aplicación de aceites vegetales, huevo y cola animal sobre dos soportes diferentes: yeso y vidrio [42]. El yeso se seleccionó como soporte ya que se identificó como base de preparación en varias pinturas murales andinas [13], mientras que el vidrio, al ser un soporte inerte, no interacciona con los aglutinantes aplicados, pero permite analizar los procesos de secado y degradación que sufren estos componentes [48, 51–53]. La extracción, separación y preparación de derivados a partir de micromuestras extraídas de las réplicas nos permitió optimizar una metodología para el análisis de lípidos y proteínas a partir de una única micromuestra [42]. En el caso de las proteínas, esta metodología se validó mediante el análisis por CG-EM del perfil de aminoácidos de cola animal y huevo. A partir de los análisis de las réplicas se determinó que la hidroxiprolina presente en el colágeno es el marcador característico de una cola animal, lo cual coincide con lo reportado previamente en la bibliografía [20]. De hecho, la hidroxiprolina es uno de los principales componentes del colágeno, en donde desempeña un papel clave en su estabilidad al permitir su torsión. Se compararon además los resultados del análisis de las réplicas con cola animal y huevo sobre yeso y vidrio sin envejecer y envejecidas naturalmente durante 3 años y no se observaron diferencias significativas en los perfiles y porcentajes relativos de aminoácidos (Figura 1).

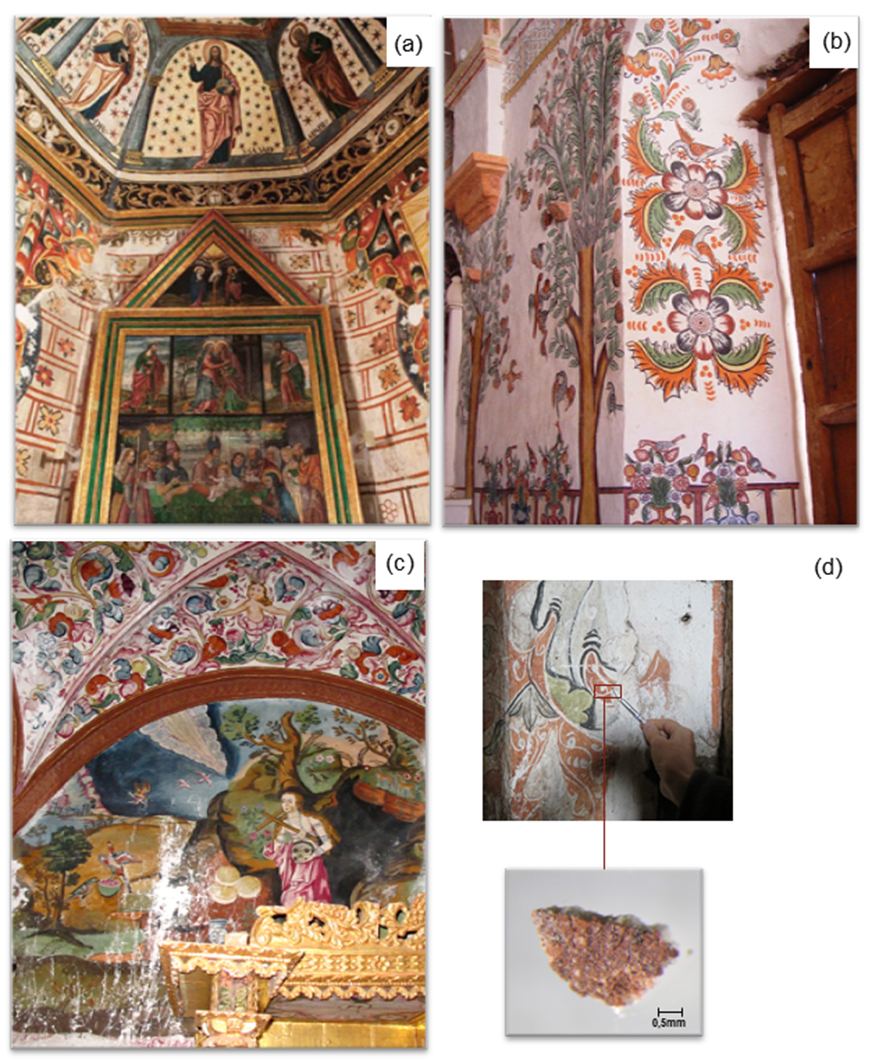

Posteriormente se aplicó la metodología a micromuestras extraídas de pinturas murales de la iglesia de Copacabana de Andamarca (Figura 2). El análisis de estas muestras fue el primer estudio químico sobre la técnica pictórica en pintura mural andina [13].

Debido a la similitud entre los perfiles y las composiciones relativas de los aminoácidos de las micromuestras y las réplicas de huevo y cola animal sobre yeso envejecidas naturalmente, se sugirió la presencia de ambos medios proteicos en las tres micromuestras analizadas.

En base a estos resultados y a los obtenidos mediante espectroscopia infrarroja por reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) y espectroscopía Raman que indicaron la presencia de yeso como base de preparación, en conjunto con los resultados obtenidos del análisis de la fracción lipídica, se propuso el uso de una témpera grasa a base de huevo y un aceite vegetal como aglutinante de los pigmentos y la manufactura del mural con la técnica al seco [13]. Esta técnica se caracteriza por la aplicación de la pintura sobre un soporte de yeso previamente imprimado, probablemente con cola animal, con aplicación de los pigmentos mezclados con huevo y aceite como aglutinantes orgánicos.

Figura 1: Porcentajes relativos de aminoácidos para: (a) réplicas de huevo sobre yeso y vidrio y (b) réplicas de cola animal sobre yeso y vidrio, sin envejecer (t=0) y envejecidas naturalmente (t= 3 años).

Se analizaron posteriormente siete micromuestras de la iglesia de San Andrés de Pachama (Chile), en las que se identificó nuevamente yeso como base de preparación. En este caso las muestras analizadas mostraron un menor contenido de aglutinante que las muestras de Andamarca, y en el caso del análisis de las fracciones proteicas solo fue posible la caracterización del perfil de aminoácidos en dos de las muestras analizadas. En una de las muestras se identificó hidroxiprolina y un elevado porcentaje de glicina, lo que indicó el uso de cola animal. Al comparar el perfil y los porcentajes relativos de aminoácidos obtenidos para esta muestra con los de la réplica preparada con cola animal y huevo entero sobre yeso se observó una gran similitud respecto a valina, leucina y ácido aspártico entre otros, lo cual sugería la presencia de huevo además de cola animal. Resultados muy similares se observaron al analizar otra muestra del mismo mural respecto al perfil de aminoácidos. En este caso la presencia de huevo se confirmó por la identificación de colesterol al analizar la fracción neutra de los lípidos mediante CG-EM [54].

Continuando con el análisis de pinturas murales de diferentes iglesias, se estudiaron las fracciones proteicas de micromuestras de la sacristía y la nave principal de la iglesia de Orurillo (Perú) (Figura 2). La muestra ORU01 mostró la presencia de hidroxiprolina y proporciones elevadas de glicina y prolina, indicadores de una cola animal. Además, se observaron porcentajes de alanina, serina y valina compatibles con la presencia de proteínas de huevo. Para la muestra ORU10 se observaron resultados muy similares a ORU01, con excepción del aminoácido serina. La identificación de colesterol en ambas muestras confirmó la presencia de huevo. Las muestras ORU05 de la sacristía y ORU07 de la nave principal presentaron baja proporción de aminoácidos con un perfil que no permite una asignación clara del origen de los mismos. Sin embargo, la identificación de cola animal en las muestras ORU01 y ORU10 indicaría que habría sido usada como imprimación de la capa de sulfato de calcio (yeso) previo a la aplicación de los pigmentos con una témpera grasa [9]. Los resultados obtenidos sobre la técnica pictórica coinciden con lo identificado en las pinturas murales de las iglesias de Copacabana de Andamarca (Bolivia) [13] y de Pachama (Chile) [55].

Como parte de los estudios de caracterización de los materiales y la técnica pictórica de murales de iglesias de la Ruta de la Plata y con el objetivo de identificar similitudes y diferencias con resultados previos y contrastarlos con la literatura artística de la época, se analizaron muestras de un mural del siglo XVII utilizado como retablo en la iglesia de Curahuara de Carangas [56]. Este mural se encontraba oculto desde hace años detrás del retablo mayor de madera y se descubrió cuando se realizaron trabajos de restauración en 2011 [57]. Representa la presentación en el Templo y Purificación de María, según un grabado flamenco de Lucas van Doetecum según Gerard Groenning, y corresponde a la primera decoración del templo, realizada al parecer hacia 1608 (Figura 2).

Figura 2: Detalle de las pinturas murales de las iglesias de (a) Curahuara de Carangas, Bolivia; (b) Copacabana de Andamarca, Bolivia; (c) Orurillo, Perú; (d) detalle de la zona de extracción de una muestra de la pintura mural de la iglesia de Orurillo y fotografía de la muestra bajo lupa estereoscópica. Fotos: Gabriela Siracusano.

El análisis de la fracción proteica de dos muestras reveló una composición de aminoácidos compatible con la presencia de huevo y cola animal. Por otro lado, el contenido relativamente alto de ácido glutámico, el aminoácido más abundante en el huevo, y las altas concentraciones de ácido aspártico, alanina y serina en las muestras sugirió el uso de huevo como aglutinante [13,17]. La identificación de colesterol como su derivado trimetilsililado confirmó la presencia de huevo en ambas muestras. El conjunto de los resultados obtenidos coincide con los de otros murales analizados, lo que indicaría una técnica pictórica común para la pintura mural de la región.

Con el propósito de indagar en mayor profundidad sobre el origen del material proteico en las muestras de pinturas murales y validar los resultados obtenidos mediante el análisis por CG-EM de los perfiles de aminoácidos en las fracciones proteicas se realizaron estudios mediante técnicas avanzadas de espectrometría de masas como UV-MALDI-TOF-TOF y cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con ionización por electrospray (LC-ESI/MS).

Mediante una metodología optimizada para el análisis de proteínas en bienes culturales basada en una estrategia proteómica y el análisis de los péptidos trípticos, identificamos por primera vez para el arte colonial andino proteínas de huevo y cola animal en micromuestras de pintura mural de la iglesia de Copacabana de Andamarca (Bolivia) [58], lo cual corroboró los resultados obtenidos mediante el análisis de los aminoácidos por CG-EM.

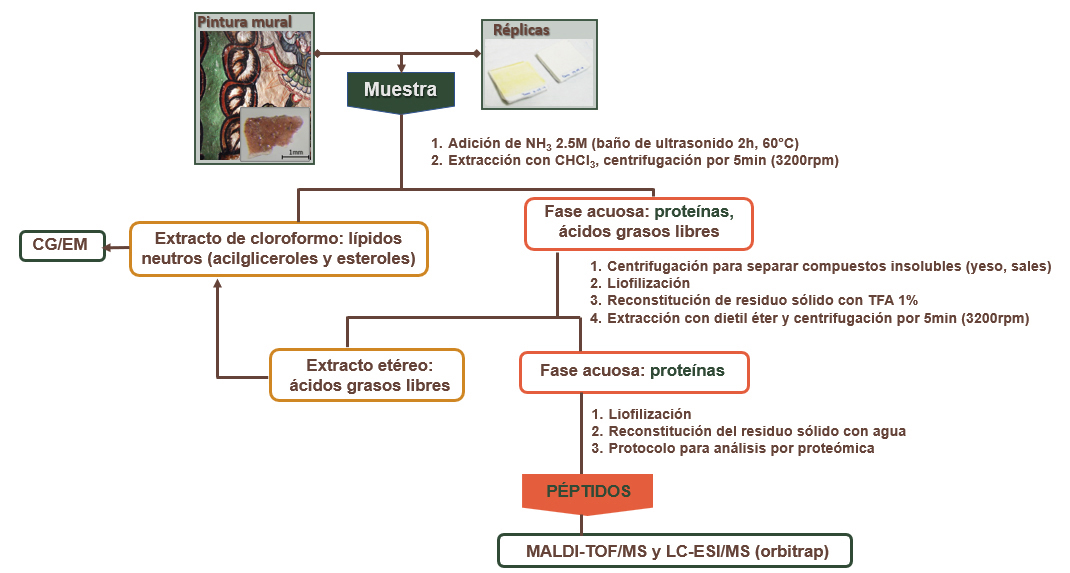

En este caso la metodología aplicada (Figura 3) fue evaluada con las réplicas con cola animal, yema, clara de huevo y huevo entero sobre soporte de yeso, preparadas en el laboratorio, como se describió anteriormente [42]. Los resultados se compararon con el análisis de los extractos acuosos de las proteínas de las réplicas de yeso para evaluar la influencia de la extracción con amoníaco sobre la estabilidad del colágeno y las proteínas de huevo. Se utilizó MALDI-TOF/MS como primer paso para la detección de proteínas y comparación entre muestras de pintura mural y referencias, con el fin de validar la metodología y proporcionar un análisis rápido que permitiera la selección de micromuestras de pintura para un análisis más exhaustivo mediante LC-ESI/MS. Está técnica de EM, basada en la identificación de proteínas mediante el análisis de espectros MS/MS de péptidos es más adecuada para muestras complejas como son las pinturas murales u otras obras de arte.

Figura 3: Metodología de análisis de muestras mediante técnicas avanzadas de espectrometría de masas.

Mediante LC-ESI/MS se demostró la presencia de proteínas de huevo en algunas de las muestras de pintura mural de Andamarca. En una de las muestras se identificaron péptidos correspondientes a siete proteínas de la clara de huevo, particularmente ovoalbúmina, ovotransferrina y lisozima. Dos proteínas de yema de huevo, vitelogenina-2 y apolipoproteína B, se detectaron en otra muestra con alta confianza. Estos resultados confirmaron los obtenidos mediante el análisis de aminoácidos por CG-EM [13, 42] que establecen que el huevo se utilizó como aglutinante de pigmentos en una técnica al temple. Las proteínas de clara de huevo identificadas nos permitieron concluir que el huevo utilizado como aglutinante pertenece a Gallus gallus o a una especie altamente relacionada, no secuenciada hasta la fecha.

Por otra parte, en todas las muestras analizadas se determinó colágeno de origen animal por MALDI-TOF/MS y LC-ESI/MS, pero debido a la alta conservación de la estructura primaria del colágeno entre mamíferos no fue posible asegurar la especie a la que corresponde. La metodología aplicada demostró ser eficiente para el estudio de aglutinantes en pinturas murales del período colonial, con separación de lípidos y proteínas a partir de una única micromuestra.

En continuación con estos trabajos, publicamos en 2021 la caracterización de las proteínas en micromuestras de pinturas murales de las iglesias coloniales de San Andrés de Pachama y Virgen de la Natividad de Parinacota en el extremo norte de Chile mediante LC-ESI-MS/MS [59]. En este caso se identificó no sólo la presencia de colágeno, yema y clara de huevo, en concordancia con una témpera grasa, sino además proteínas de músculo. Las proteínas de músculo y colágeno fueron asignadas a vaca (Bos Taurus) y llama (Vicugna pacos), un camélido domesticado y utilizado como fuente de alimento y para el transporte de mercancías en los Andes desde tiempos prehispánicos. Estos resultados constituyen un avance en los conocimientos sobre la preparación y composición de las colas animales empleadas y contribuyen al conocimiento sobre las prácticas pictóricas en la región de los Andes.

Discusión

La caracterización de los componentes de la fracción proteica de micromuestras de pintura mural permitió, en conjunto con otros datos, determinar la técnica pictórica utilizada. La información que brindó el análisis de los aminoácidos por CG-EM, si bien fue acotada al compararla con los resultados obtenidos por técnicas avanzadas de espectrometría de masas, no dejó de ser certera y permitió identificar los componentes de la fracción proteica. Estos materiales pudieron ser caracterizados en algunos casos con mayor precisión al emplear LC-ESI-MS/MS.

Es posible plantear el uso de una técnica pictórica común en la manufactura de las pinturas murales de las iglesias estudiadas de la Ruta de la Plata, en sintonía con reportes que detallan semejanzas desde el punto de vista iconográfico y que proponen que las pinturas murales de Parinacota, Pachama, Copacabana de Andamarca y Curahuara de Carangas (entre otras) presentan una iconografía cristiana con una visualidad local que forma parte de lenguajes coloniales alternativos [60].

Por otra parte, la identificación de materiales autóctonos en las pinturas, como la determinación de proteínas de llama (Vicugna pacos) aporta evidencias que indicarían la participación de las comunidades de la Ruta de la Plata en la manufactura de los murales.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT) por el apoyo financiero para la realización de esta investigación. Además agradecen al Dr. Fernando Guzmán de la Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago, Chile) y al Lic. Carlos Rúa Landa del Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio del Ministerio de Culturas y Turismo (La Paz, Bolivia) por la recolección de las muestras. VPC, MPV, GS, SM y MSM son Miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de CONICET.

Referencias:

1. Geddes da Filicaia E, Evershed RP, Peggie DA (2023) Review of recent advances on the use of mass spectrometry techniques for the study of organic materials in painted artworks. Analytica Chimica Acta 1246. DOI: 10.1016/j.aca.2022.340575

2. Colombini MP, Modugno F (2009) Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology. John Wiley & Sons

3. Dallongeville S, Garnier N, Rolando C, Tokarski C (2016) Proteins in art, Archaeology, and paleontology: from detection to identification. Chemical Review 116:2–79. DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00037

4. Robert E (2017) The role of the cave in the expression of prehistoric societies. Quaternary International 432:59-65. DOI: 10.1016/j.quaint.2015.11.083

5. Bengtsen P (2014) The Street Art World. Lund University

6. Perry R (1976) The writing on the wall: The graffiti of London, First Edition

7. La Nasa J, Campanella B, Sabatini F, Rava A, Shank W, Lucero-Gomez P, De Luca D, Legnaioli S, Palleschi V, Colombini MP, Degano I, Modugno F (2021) 60 years of street art: A comparative study of the artists’ materials through spectroscopic and mass spectrometric approaches. Journal of Cultural Heritage 48:129-140. DOI: 10.1016/j.culher.2020.11.016

8. Guzmán F, Corti Badía P, Pereira M, Sepúlveda MA, Cárcamo J, Gutiérrez S, Maier MS, Siracusano G (2020) Materialidades en la pintura mural de las iglesias de la Ruta de la Plata bitácora de una investigación. Materia Americana: el cuerpo de las imágenes hispanoamecanas: (siglos XVI a mediados del XIX) / Gabriela Siracusano (ed. lit.), Agustina Rodríguez Romero (ed. lit.), ISBN 978-987-8359-24-3, págs. 435-441

9. Careaga VP, Frecia Maudet G, Castellanos Rodríguez DM, Siracusano G, Maier MS (2021) La técnica pictórica en la pintura mural de la iglesia colonial de Orurillo (Perú). Bibliographica americana: Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales 17:17–24

10. Tomasini E (2021) Procesos de identificación y caracterización de pigmentos usados en pintura mural andina colonial. Bibliographica americana: Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales 17:46–63

11. Borja Gómez JH (2010) La pintura colonial y el control de los sentidos. Calle 14 revista de investigación en el campo del arte Vol. 4:58–67

12. Almansa Moreno JM (2008) Un arte para la evangelización. Las pinturas murales del templo doctrinero de Sutatausa. Atrio Revista De Historia Del Arte 13:15–28

13. Tomasini E, Rodríguez DC, Gómez BA, de Faria D, Rúa Landa C, Siracusano G, Maier MS (2016) A multi-analytical investigation of the materials and painting technique of a wall painting from the church of Copacabana de Andamarca (Bolivia). Microchemical Journal 128:172–180. DOI:10.1016/J.MICROC.2016.04.020

14. Guzmán F, Corti P, Maier M, Tomasini E, Pereira M, Siracusano G (2021) La agencia de las comunidades indígenas en la configuración de la pintura mural en las iglesias de la ruta de la plata, segunda mitad del siglo XVIII. Bibliographica americana: Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales 17:6–16

15. Tomasini EP, Landa CR, Siracusano G, Maier MS (2013) Atacamite as a natural pigment In a South American colonial polychrome sculpture from the late XVI century. Journal of Raman Spectroscopy 44:637–642. DOI:10.1002/jrs.4234

16. Tomasini E. Cárcamo J, Castellanos Rodríguez D, Careaga V, Gutiérrez S, Rúa Landa C, Sepúlveda M, Guzmán F, Pereyra M, Siracusano G, Maier MS (2018) Characterization of pigments and binders in a mural painting from the Andean church of San Andrés de Pachama (Northernmost of Chile). Heritage Science 6:1-12. DOI: 10.1186/s40494-018-0226-x

17. Tomasini EP, Costantini I, Rúa Landa C, Guzmán F, Pereira M, Castro K, Siracusano G, Madariaga JM, Maier MS (2021) Identification and characterization of basic copper sulphates as mineral green pigments in Andean colonial mural paintings. Use of Temperature-controlled stage for the study of thermally induced antlerite degradation. Journal of Raman Spectroscopy 52:2204-2217. DOI: /10.1002/jrs.6218

18. Guzmán F, Maier M, Pereira M, Sepúlveda M, Siracusano G, Cárcamo J, Castellanos D, Gutiérrez S, Tomasini E, Corti P, Rúa C. (2016) Programa iconográfico y material en las pinturas murales de la iglesia de San Andrés de Pachama, Chile. Colonial Latin American Review 25:245-266. DOI: 10.1080/10609164.2016.1205256

19. Doerner M (1998) Los materiales de pintura y su empleo en el arte, 6a ed., Editorial Reverté, Barcelona.

20. Colombini MP, Modugno F (2004) Characterization of proteinaceous binders in artistic paintings by chromatographic techniques. Journal of Separation Science 27:147–160. DOI: 10.1002/jssc.200301625

21. Chiavari G, Lanterna G, Luca C, Matteini M, Prati S, Sandu ICA (2003) Analysis of proteinaceous binders by in-situ pyrolysis and silylation. Chromatographia 57:645–648, DOI: 10.1007/BF02491743

22. Bonaduce I, Colombini MP (2003) Gas chromatography/mass spectrometry for the characterization of organic materials in frescoes of the Momumental Cemetery of Pisa (Italy). Rapid Communication Mass Spectrometry 17:2523–2527. DOI: 10.1002/rcm.1222

23. Carbini M, Stevanato R, Rovea M, Traldi P, Favretto D (1996) Curie-point pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry in the art field. 2—the characterization of proteinaceous binders. Rapid Communication Mass Spectrometry 10:1240–1242, DOI: 10.1002/(SICI)1097-0231(19960731)10:10<1240::AID-RCM637>3.0.CO;2-X

24. Smoluch M, Sobczyk J, Szewczyk I, Karaszkiewicz P, Silberring J (2021) Mass spectrometry in art conservation—With focus on paintings. Mass Spectrometry Review 42(5):1625-1646. DOI: 10.1002/mas.21767

25. Giuffrida MG, Mazzoli R, Pessione E (2018) Back to the past: deciphering cultural heritage secrets by protein identification. Applied Microbiology and Biotechnology 102:5445–5455, DOI: 10.1007/s00253-018-8963-z

26. Beata G (2020) The use of -omics tools for assessing biodeterioration of cultural heritage: a review. Journal of Cultural Heritage 45:351–361. DOI: 10.1016/j.culher.2020.03.006

27. Ostrom PH, Schall M, Gandhi H, Shen TL, Hauschka PV, Strahler JR, Gage DA (2000) New strategies for characterizing ancient proteins using matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry. Geochimica et Cosmochimica Acta. 64(6):1043-1050. DOI:10.1016/S0016-7037(99)00381-6

28. Hynek R, Kuckova S, Hradilova J, Kodicek M (2004) Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-fight mass spectrometry as a tool for fast identifcation of protein binders in color layers of paintings. Rapid Commununication Mass Spectrometry. 18:1896–1900. DOI: 10.1002/rcm.1570

29. Tokarski C, Martin E, Rolando C, Cren-Olivé C (2006) Identification of proteins in renaissance paintings by proteomics. Analytical Chemistry. 78:1494–1502. DOI: 10.1021/ac051181w

30. Di Gianvincenzo F, Peggie D, Mackie M, Granzotto C, Higgitt C, Cappellini E (2022) Palaeoproteomics guidelines to identify proteinaceous binders in artworks following the study of a 15th-century painting by Sandro Botticelli’s workshop. Scientific Reports. 12:10638. DOI: 10.1038/s41598-022-14109-w

31. Dallongeville, Garnier S, Rolando N, Tokarski C (2016) Proteins in art, archaeology, and paleontology: from detection to identification. Chemical reviews. 116:2-79. DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00037.

32. Manfredi M, Barberis E, Gosetti F, Conte E, Gatti G, Mattu C, Righetti PG (2017) Method for noninvasive analysis of proteins and small molecules from ancient objects. Analytical chemistry. 89:3310-3317. DOI:10.1021/acs.analchem.6b03722

33. Barberis E, Baiocco S, Conte E, Gosetti F, Rava A, Zilberstein G, Manfredi M (2018) Towards the non-invasive proteomic analysis of cultural heritage objects. Microchemical Journal. 139: 450-457. DOI:10.1016/j.microc.2018.03.033

34. Vinciguerra R, De Chiaro A, Pucci P, Marino G, Birolo L (2016) Proteomic strategies for cultural heritage: from bones to paintings. Microchemical Journal. 126:341-348. DOI:10.1016/j.microc.2015.12.024

35. Gómez BA, Rodríguez DC, Careaga VP, Siracusano G, Maier MS (2016). Direct inlet mass spectrometry for a rapid characterization of indigo in lipidic and proteinaceous matrices. Microchemical Journal. 125: 21-28. DOI: 10.1016/j.microc.2015.11.006

36. Gómez Romero BA (2014). Aplicación de técnicas analíticas y espectroscópicas para el estudio de la influencia de colorantes orgánicos naturales en la degradación de matrices complejas. Caracterización de materiales en arte colonial y patrimonio arqueológico. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

37. Fabbri D, Adamiano A, Falini G, De Marco R, Mancini I (2012) Analytical pyrolysis of dipeptides containing proline and amino acids with polar side chains. Novel 2, 5-diketopiperazine markers in the pyrolysates of proteins. Journal of analytical and applied pyrolysis. 95:145-155. DOI: 10.1016/j.jaap.2012.02.001

38. Sebestyén Z, Czégény Z, Badea E, Carsote C, Şendrea C, Barta-Rajnai E, Jakab E (2015) Thermal characterization of new, artificially aged and historical leather and parchment. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 115:419-427. DOI:10.1016/j.jaap.2015.08.022

39. Hendricker AD, Voorhees KJ (1996) An investigation into the Curie-point pyrolysis-mass spectrometry of glycyl dipeptides. Journal of analytical and applied pyrolysis. 36: 51-70. DOI:10.1016/0165-2370(95)00920-5

40. Mills J, White R (2012) Organic chemistry of museum objects. Routledge.

41. Lluveras A, Bonaduce I, Andreotti A, Colombini MP (2010) GC/MS analytical procedure for the characterization of glycerolipids, natural waxes, terpenoid resins, proteinaceous and polysaccharide materials in the same paint microsample avoiding interferences from inorganic media. Analytical chemistry. 82:376-386. DOI:10.1021/ac902141m

42. Castellanos Rodríguez DM (2018) Desarrollo de metodologías analíticas basadas en espectrometría de masa y espectroscopía infrarroja para la identificación de aglutinantes orgánicos y sus productos de degradación en arte colonial. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

43. Doerner M (2001) Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverté

44. Pacheco F (1991) El arte de la pintura y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas. Madrid, Cátedra (Arte, Grandes temas)

45. Mayer R (2005) Materiales y técnicas del arte. Vol. 28. Ediciones Akal

46. Tomasini EP, Landa CR, Siracusano G, Maier MS (2013) Atacamite as a natural pigment in a South American colonial polychrome sculpture from the late XVI century. Journal of Raman Spectroscopy. 44:637-642. DOI:10.1002/jrs.4234

47. Meilunas RJ, Bentsen JG, Steinberg A (1990) Analysis of aged paint binders by FTIR spectroscopy. Studies in Conservation 35:33–51. DOI:10.1179/sic.1990.35.1.33.

48. Colombini, MP, Modugno F, Giacomelli A (1999) Two procedures for suppressing interference from inorganic pigments in the analysis by gas chromatography–mass spectrometry of proteinaceous binders in paintings. Journal of chromatography A. 846: 101-111. DOI: 10.1016/S0021-9673(99)00192-2

49. Gimeno-Adelantado JV, Mateo-Castro R, Domenech-Carbo MT, Bosch-Reig F, Doménech-Carbó A, Casas-Catalan MJ, Osete-Cortina L (2001) Identification of lipid binders in paintings by gas chromatography: Influence of the pigments. Journal of Chromatography A. 922:385-390. DOI: 10.1016/S0021-9673(01)00914-1

50. Lluveras A, Bonaduce I, Andreotti A, Colombini MP (2010) GC/MS Analytical Procedure for the Characterization of Glycerolipids, Natural Waxes, Terpenoid Resins, Proteinaceous and Polysaccharide Materials in the Same Paint Microsample Avoiding Interferences from Inorganic Media. Analytical chemistry. 82:376-386. DOI:10.1021/ac902141m

51. Pellegrini D, Duce C, Bonaduce I, Biagi S, Ghezzi L, Colombini MP, Bramanti E (2016) Fourier transform infrared spectroscopic study of rabbit glue/inorganic pigments mixtures in fresh and aged reference paint reconstructions. Microchemical Journal. 124: 31-35. DOI: 10.1016/J.MICROC.2015.07.018

52. Colombini MP, Modugno F, Fuoco R, Tognazzi A (2002) A GC-MS study on the deterioration of lipidic paint binders. Microchemical Journal. 73:175-185. DOI:10.1016/S0026-265X(02)00062-0

53. Magrini D, Bracci S, Cantisani E, Conti C, Rava A, Sansonetti A, Colombini MP (2017) A multi-analytical approach for the characterization of wall painting materials on contemporary buildings. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 173: 39-45. DOI:10.1016/j.saa.2016.08.017

54. Andreotti A, Bonaduce I, Colombini MP, Modugno F, Ribechini E (2008) Characterisation of natural organic materials in paintings by GC/MS analytical procedures. In New Trends in Analytical, Environmental andCultural Heritage Chemistry. 2008:389-423

55. Tomasini E, Cárcamo J, Castellanos Rodríguez D, Careaga V, Gutiérrez S, Rúa Landa C, Sepúlveda M, Guzmán F, Pereyra M, Siracusano G, Maier MS (2018) Characterization of pigments and binders in a mural painting from the Andean church of San Andrés de Pachama (Northernmost of Chile). Heritage Science. 6:1-12. DOI:10.1186/s40494-018-0226-x

56. Vargas I (2008) La iglesia de Curahuara de Carangas: la capilla sixtina del altiplano. Universidad Católica Boliviana San Pablo

57. Tomasini E, Costantini I, Careaga V, Landa CR, Castro K, Madariaga JM, Siracusano G (2023) Identification of pigments and binders of a 17th century mural painting (Bolivia). New report on pigments associated with Andean minerals. Journal of Cultural Heritage. 62: 206-216. DOI:10.1016/j.culher.2023.05.030

58. Levy IK, Neme Tauil R, Valacco MP, Moreno S, Siracusano G, Maier MS (2018) Investigation of proteins in samples of a mid-18th century colonial mural painting by MALDI-TOF/MS and LC-ESI/MS (Orbitrap). Microchemical Journal 143: 457-466. DOI:10.1016/j.microc.2018.07.03058

59. Levy IK, Neme Tauil R, Rosso A, Valacco MP, Moreno S, Guzmán F, Siracusano G, Maier MS (2021) Finding of muscle proteins in art samples from mid-18th century murals by LC–MSMS. Journal of Cultural Heritage. 48:227 - 235. DOI:10.1016/j.culher.2020.11.005

60. Guzmán F, Corti P, Maier MS, Tomasini EP, Pereira M, Siracusano G (2021) La agencia de las comunidades indígenas en la configuración de la pintura mural en las iglesias de la ruta de la plata, segunda mitad del siglo XVIII. Bibliografica Americana. 17: 6-16.

|

Revista QuímicaViva Número 3, año 22, Diciembre 2023 quimicaviva@qb.fcen.uba.ar |