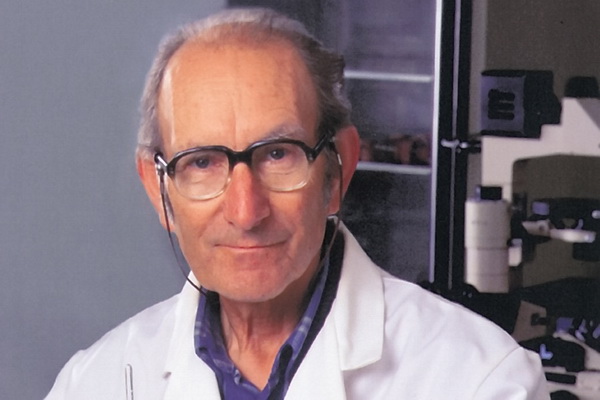

Cesar Milstein. Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1984.

Enseñanzas del Premio Nobel cuyo descubrimiento es un punto de inflexión en las ciencias biomédicas

Norberto W. Zwirner

Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET) y Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

En conmemoración de los 200 años de la UBA, resulta estimulante realizar una breve reseña de lo que representa el Dr. César Milstein, graduado de esta Facultad y Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1984.En 1975, César Milstein y Georges Köhler, trabajando en el Medical Research Council (MRC) de Cambridge, Reino Unido, e interesados en comprender los mecanismos de generación de diversidad en los anticuerpos, desarrollaron la tecnología de los hibridomas con lo que pudieron, por primera vez, producir anticuerpos homogéneos que se denominaron anticuerpos monoclonales. El trabajo, paradójicamente no patentado porque el MRC no creyó en su potencial, les valió el Premio Nobel en 1984. Este desarrollo constituye, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en las ciencias biomédicas. César Milstein fue un auténtico visionario que anticipó muchas de las aplicaciones de los anticuerpos monoclonales y predijo, además, el desafío de su humanización para desarrollar anticuerpos terapéuticos.El desarrollo de los anticuerpos monoclonales, por otra parte, ha permitido el surgimiento de tecnologías tales como la citometría de flujo. Más aún, desde hace ya varios años, diversos tipos de tumores se tratan éxitosamente mediante anticuerpos monoclonales, por lo que representan también la concreción en medicina del concepto de la “bala mágica” para el tratamiento del cáncer, idea postulada en 1900 por Paul Ehrlich. Más recientemente, la producción de anticuerpos monoclonales que actúan como “inhibidores de puntos de control inmunológico” dieron origen al nacimiento de la inmuno-oncología moderna, otra revolución en el tratamiento del cáncer y que les valiera a Jim Allison y Tasuku Honjo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2018.

Más allá del impacto de los anticuerpos monoclonales, resulta pertinente recordar la esencia del pensamiento de César Milstein. En 1962, cuando se produce el golpe de estado que derrocó al presidente Arturo Frondizi, realizó reiterados pedidos (infructuosos) en defensa de colegas cesanteados de los grupos de investigación del Instituto Malbrán. Este desmantelamiento motivó que César Milstein emigrara definitivamente al Reino Unido, donde desarrolló plenamente su creatividad. No obstante, mantuvo su preocupación por su país y brindó asistencia a familiares perseguidos por la triple-A. Sus pensamientos lo definen por sí mismo. Ha dicho Milstein que “La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal, hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que, en el futuro en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la ruptura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez”. También ha dicho que “los países que desarrollan los conocimientos básicos son los que más posibilidades tienen de seguir adelante, de estar a la vanguardia y de descubrir las posibles aplicaciones. Las aplicaciones de la ciencia no llueven del cielo, concentradas en un país y cayendo en el otro. Se dan en lugares donde se desarrolló la ciencia básica”. Siendo ya Premio Nobel y a pesar de sus múltiples ocupaciones, contribuyó a la reestructuración del sistema científico argentino. Estaba convencido de que “sin ciencia básica no hay futuro sostenible” ya que “si en la Argentina no se le da apoyo sostenido a la ciencia, el país no tiene absolutamente ninguna posibilidad de entrar ni en el primer mundo ni en el segundo”. Paradójicamente, impulsor de ambientes de trabajo de absoluta libertad, falleció un 24 de marzo (de 2002).

Quiero cerrar esta breve reseña con el párrafo final de un artículo de 1980 de César Milstein de Scientific American: “…si bien la técnica (de obtención de hibridomas) surgió de nuestra pretensión de develar la organización y expresión genética de las inmunoglobulinas, asistimos hoy a una impresionante dispersión hacia otros campos. Siempre resulta difícil definir la frontera entre investigación pura y aplicada; experimentar personalmente la transición de una a otra me ha causado una profunda impresión. No puedo menos que pensar que, si el objeto de mi investigación cinco o seis años atrás hubiese sido la producción de anticuerpos monoclonales, no se me hubiera ocurrido intentar simultáneamente, la obtención de mutantes de células secretoras de anticuerpos en un rincón del laboratorio y la fusión de dos células mielómicas en el otro; más esa habría de ser la combinación que condujo a la producción inicial de anticuerpos monoclonales contra eritrocitos de oveja”.Aunque la admiración que siento por César Milstein se ve empañada por el hecho de que haya debido desarrollarse profesionalmente en otro país porque su propio país no le dio cabida, espero que sus pensamientos y el ejemplo que nos brinda el desarrollo de los anticuerpos monoclonales contribuyan a sepultar definitivamente la vieja y falsa dicotomía entre ciencia básica y aplicada. Y que su esencia y enseñanzas constituyan una suerte de guía para quienes tienen en sus manos el desarrollo de políticas científicas en Argentina, y un modelo para la comunidad científica, especialmente para los más jóvenes que hacen o piensan dar sus primeros pasos en ciencia.

Referencias:

Algranati ID (2009). César Milstein. Ciencia e Investigación 59:27-28.

Zwirner NW (2009). La biotecnología de los anticuerpos monoclonales, su implicancia en la inmunología tumoral y el legado de César Milstein. Ciencia e Investigación 59:41-45.

Milstein C (1982). Anticuerpos Monoclonales. En: Inmunología Investigación y Ciencia. pág 100. ISBN 84-7593-008-5.

https://www.educ.ar/

|

Revista QuímicaViva Número 2, año 20, Agosto 2021 quimicaviva@qb.fcen.uba.ar |